当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています

サーブが入らない時の試合の時(瞬間的)と練習時(長期的)の解決法

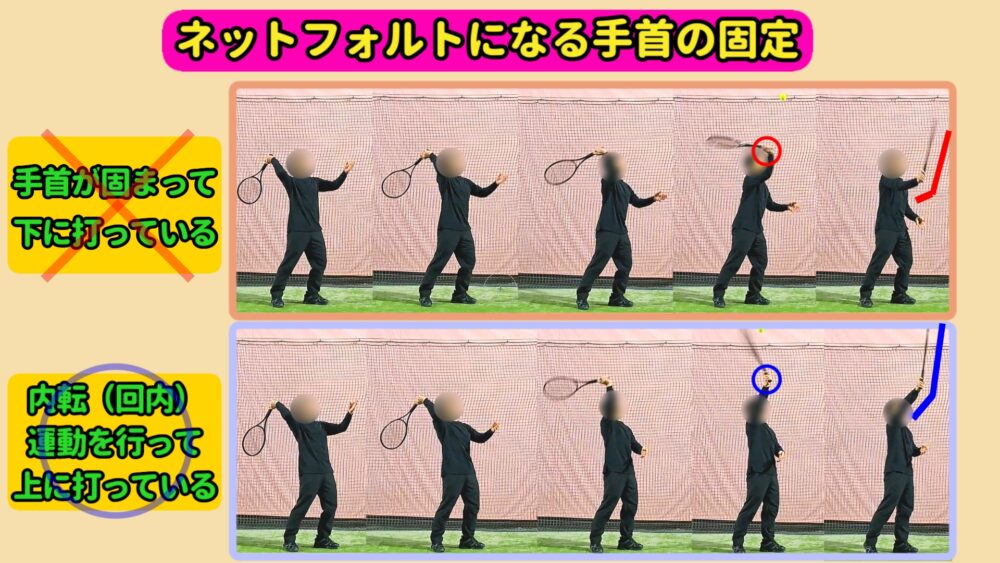

ネットフォルトになる

試合の時の瞬間的解決法

サーブがネットにかかるのは、本来の軌道よりも低くなっているためです。

軌道を上げようとして手だけでラケットの面を上に向けると、手首が固まり、かえってスイングが止まってしまいます。

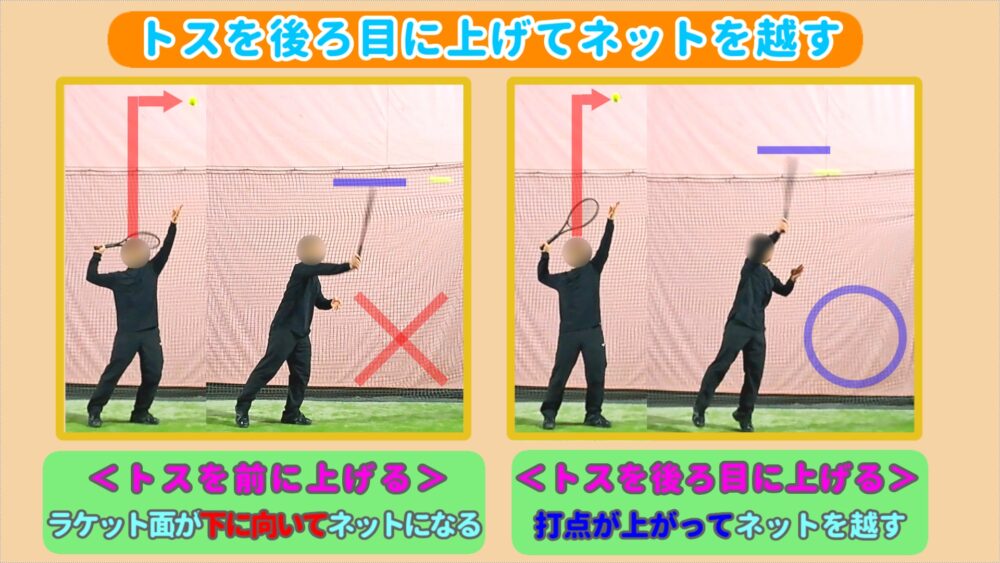

そのような場合は、トスを少し後ろに上げることで、同じスイングのままネットを越えやすくなります。

試合中にスイングが変わると振りづらくなったり、打つことに不安を感じたりする原因になるため、

できるだけ同じスイングを維持することが大切です。

練習の時の長期的解決方法

サーブがネットにかかる場合の長期的な解決方法は、正しい原因を特定できれば改善しますが、別の原因であれば効果は期待できません。

実際に打っている様子を確認しないと正確な判断が難しいため、

今回は「サーブを下に打っている」ことが原因でネットするケースについて、解決方法を説明します。

コートの縦の長さは23.77mあり、ベースラインからネットまで約10m以上の距離を飛ばす必要があります。

さらに、ネットを越えてコートに収める必要があるため、「下に打つ」という意識があるとネットミスが増えてしまいます。

そのため、サーブは上方向に打つ意識を持ちましょう。

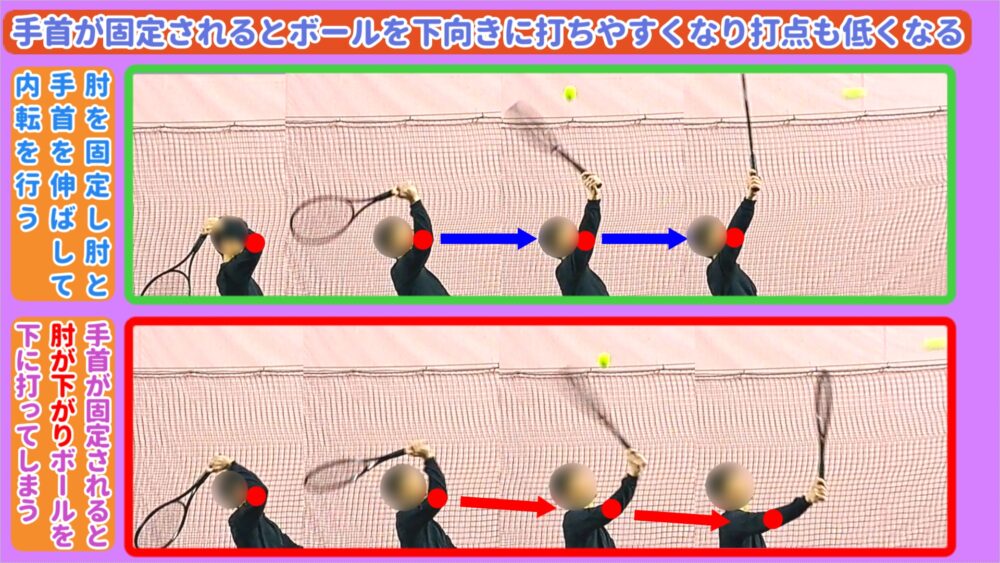

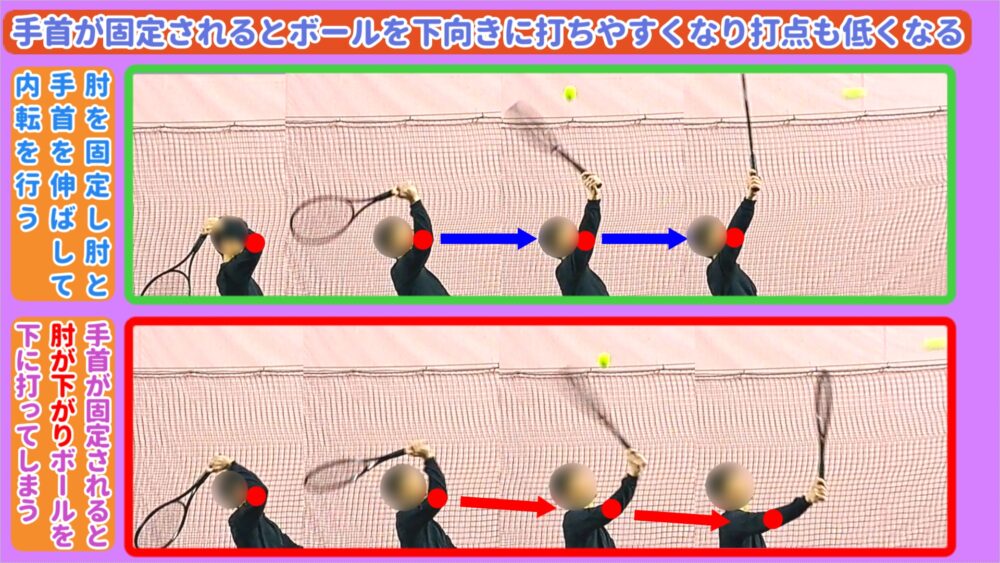

具体的には、肘を上げて背中側に落ちたラケットを、肘と手首の屈曲を使って上に持ち上げる動作が重要です。

スクールなどでよく見られるミスとして、肘や手首が伸びずに肩だけでラケットをスイングし、

下向きに打ってしまうケースが多くあります。

正しいフォームを意識し、肘と手首をしっかり使うことが大切です。

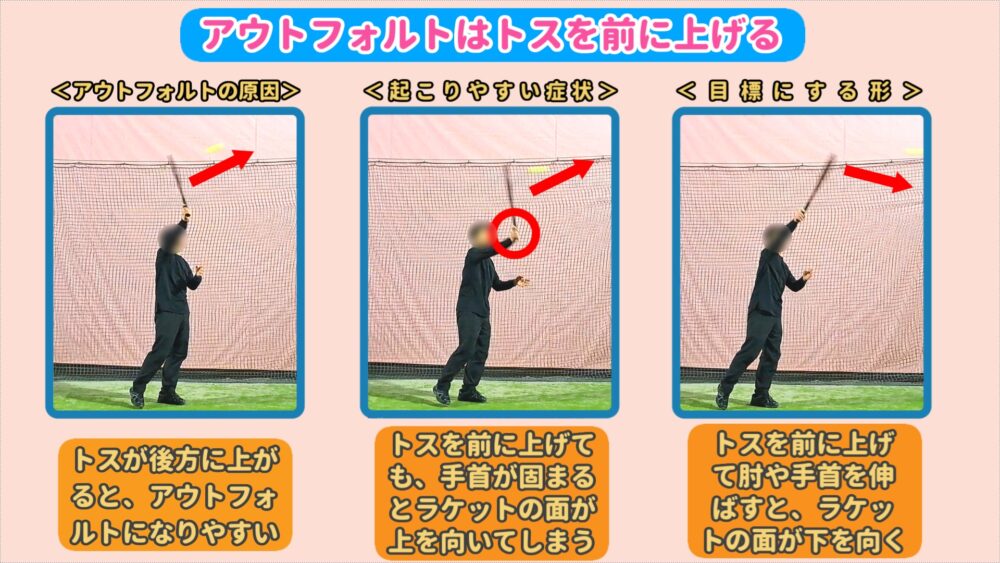

アウトフォルトになる

試合の時の瞬間的解決法

サーブがアウトする原因の一つは、ラケット面が上に向いてしまうことです。

試合中にこれを簡単に改善する方法としては、先ほどの内容とは逆にトスを前に上げることが有効です。

しかし、試合の緊張感によって手首が固まり、ラケット面が上向きになっている場合もあります。

その状態でトスを前に上げると、かえってスイングが固まってしまうことがあります。

そのため、リラックスしたスイングを意識し、無駄な力みをなくすことが大切です。

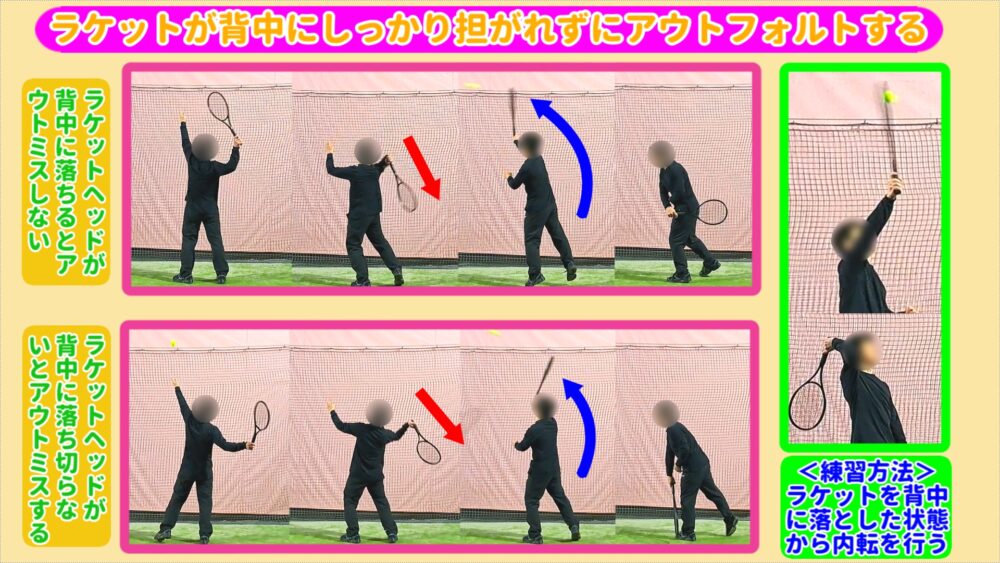

練習の時の長期的解決方法

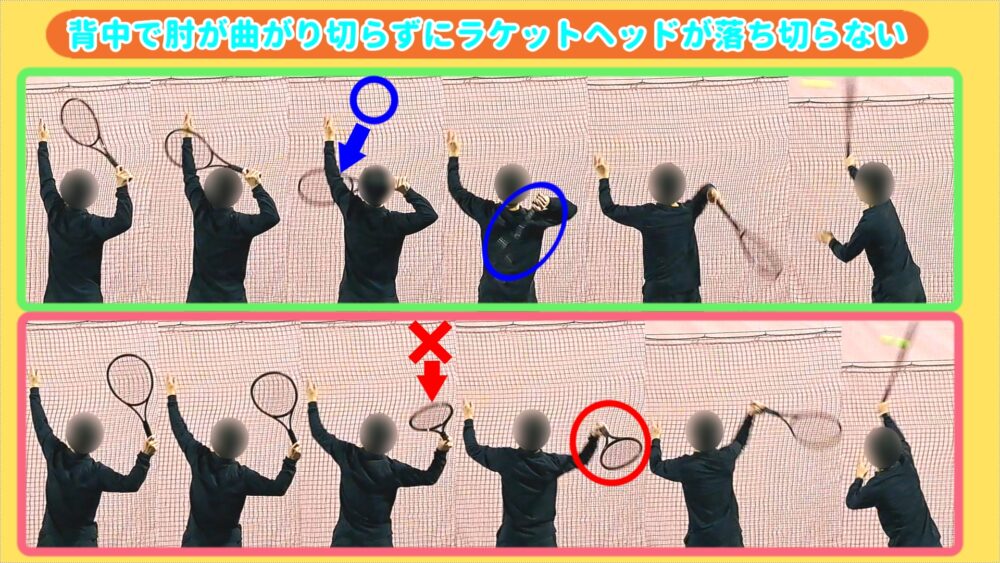

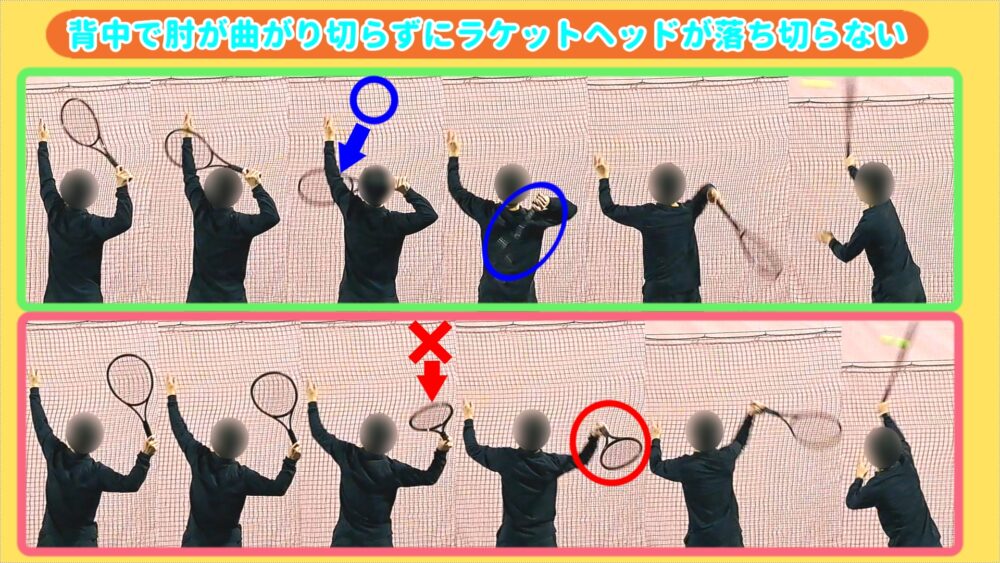

サーブのアウトミスの原因として多いのが、ラケットが背中までしっかり落ちていないケースです。

背中に落ちないとラケットの振り出しが遅れ、ラケット面が上を向きやすくなります。

この原因として、肘が下がったり、十分に曲がらなかったりすることで、正しくラケットを担げていない場合があります。

解決方法としては、ラケットを背中にしっかり落とした状態から打つ練習をしたり、

素振りでスムーズに背中側の円を描くように振ることで修正できます。

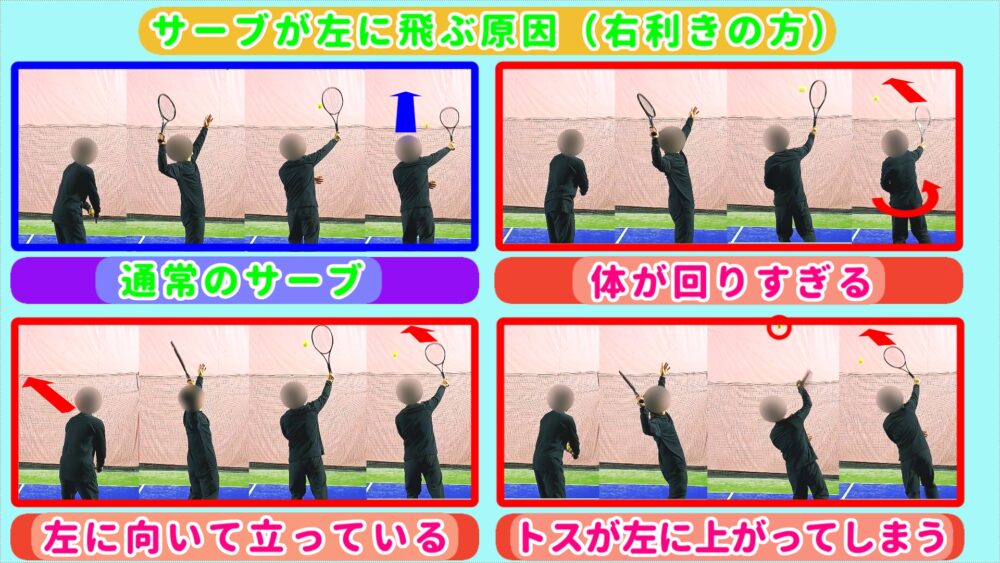

右利きの方がボールが左に飛ぶ

試合の時の瞬間的解決法

試合中に思っているよりもサーブが左に飛んでしまう場合、まずは体が打つ前に正しく向いているか確認しましょう。

打つ方向を意識しすぎるあまり、無意識のうちに体が前向きになってしまうことがあります。

次に、通常より体が過度に回転してしまうことが原因の可能性もあります。

これは打ち急ぎによって起こることが多いです。

また、トスが左に上がってしまうことも、サーブが左に飛ぶ要因の一つです。

試合中に明確な原因を特定できるのが理想ですが、それは難しいこともあります。

一般的に、上記の3点が左に飛ぶ主な原因となることが多いので、意識して修正してみましょう。

- いつの間にか体が前向きになってしまう

- 打つ時にいつもより体の回転をしてしまう

- トスが左側に上がってしまう

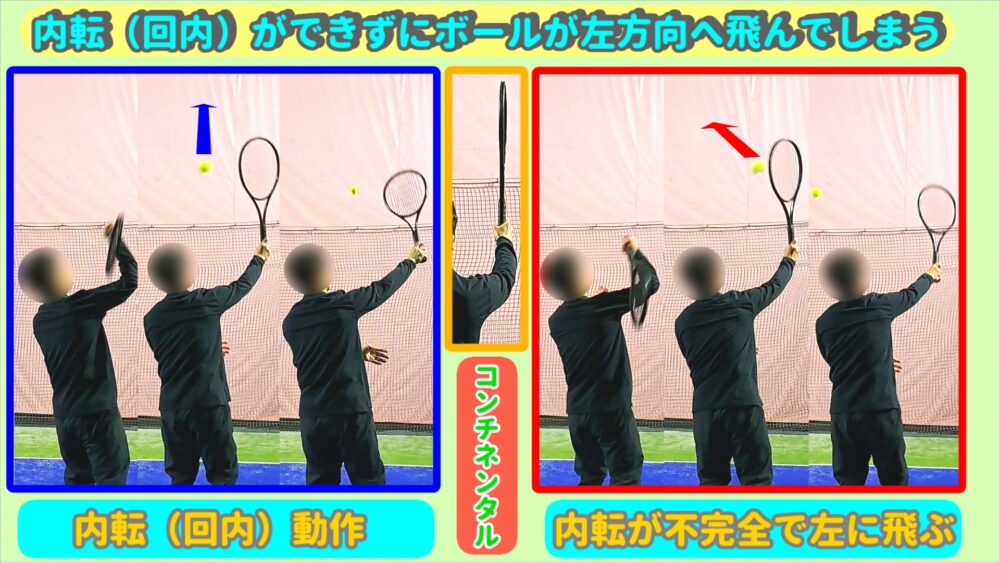

練習の時の長期的解決方法

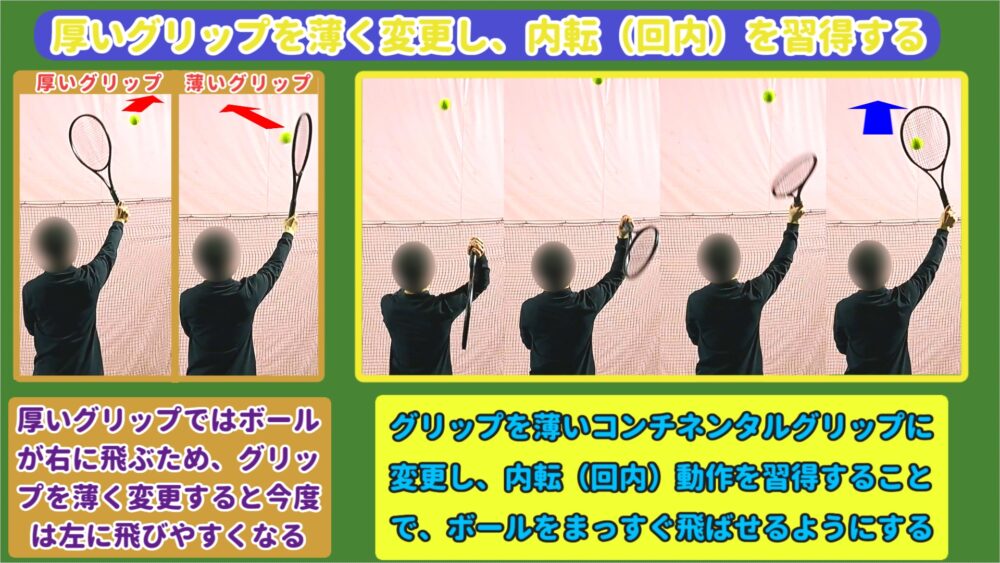

右利きの方がサーブを打った際にボールが左へ飛んでしまう原因の一つは、

コンチネンタルグリップを使用している場合に内転(回内)運動が不完全であることです。

内転(回内)が正しく行われないと、インパクト時にラケット面が打つ方向に向かず、左に向いてしまいます。

特に、内転(回内)が身についていない状態で強く打とうとすると、この現象が起こりやすくなります。

その結果、ボールに無意識にスライス回転がかかり、左へ飛んでしまいます。

これを修正するには、腕の振りだけに頼るのではなく、内転(回内)とのバランスを意識しながら、

ゆっくりした腕の動きで練習することが重要です。

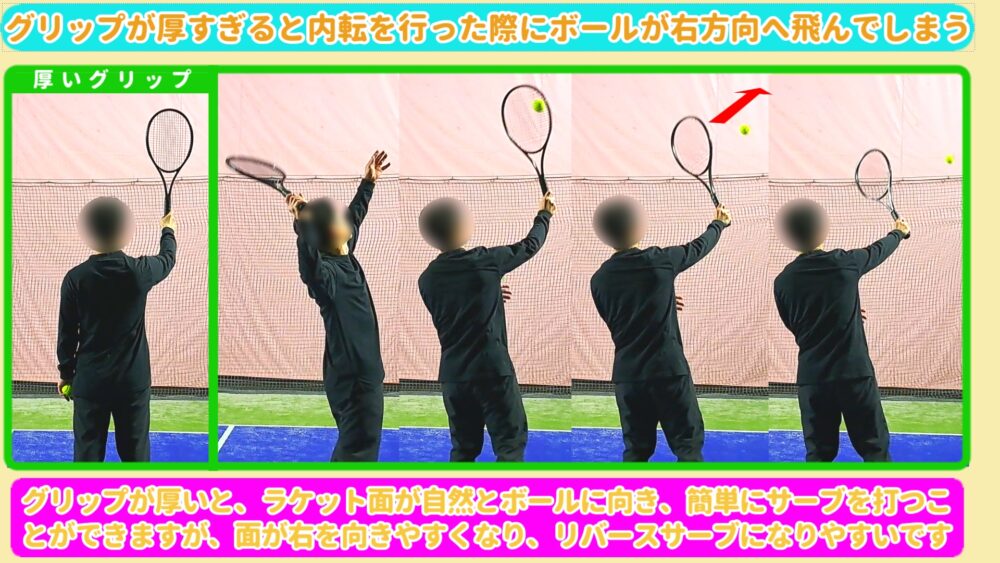

右利きの方がボールが右に飛ぶ

試合の時の瞬間的解決法

右利きの方がサーブを打った際に右へ飛んでしまう原因の一つに、グリップが厚すぎることが挙げられます。

試合中に修正する際は、ラケット面ではなく、ラケットの右側のフレームでボールを打つイメージを持つと効果的です。

これにより、ラケット面が左を向きやすくなり、方向を修正しやすくなります。

また、右利きの方が右に飛ばしてしまうのは、フォアサイド(ネットに向かって右側)で特によく起こります。

フォアサイドでは体が右に向きやすく、無意識のうちに右方向へ打ってしまうことがあるため、

両足のスタンスの向きにも注意を払いましょう。

練習の時の長期的解決方法

長期的な修正として、グリップが厚めの方は少しずつ薄くしていくことで、右に飛ぶミスが減っていきます。

ただし、急に厚いグリップから薄いコンチネンタルグリップに変えると、持ち方が大きく変わり、力が入りにくくなってしまいます。

そのため、無理に一気に変えようとせず、少しずつ薄くして慣れていくことが重要です。

グリップが薄くなってくると、前述のフォアサイド側からのサーブで右に飛ぶミスも少なくなります。

これは、コンチネンタルグリップではラケットのフレームがボールに対して向くため、

ラケット面が左を向きやすくなり、クローズスタンスでも左方向に飛びやすくなるためです。

ただし、この時スライス回転もかかりやすくなる点には注意しましょう。

生徒さんの声

生徒さんの声ミスをしても、自分で修正できるんですね

そうなんです、修正方法が分かると、同じミスを繰り返さなくなります

サーブが入らない色々な原因

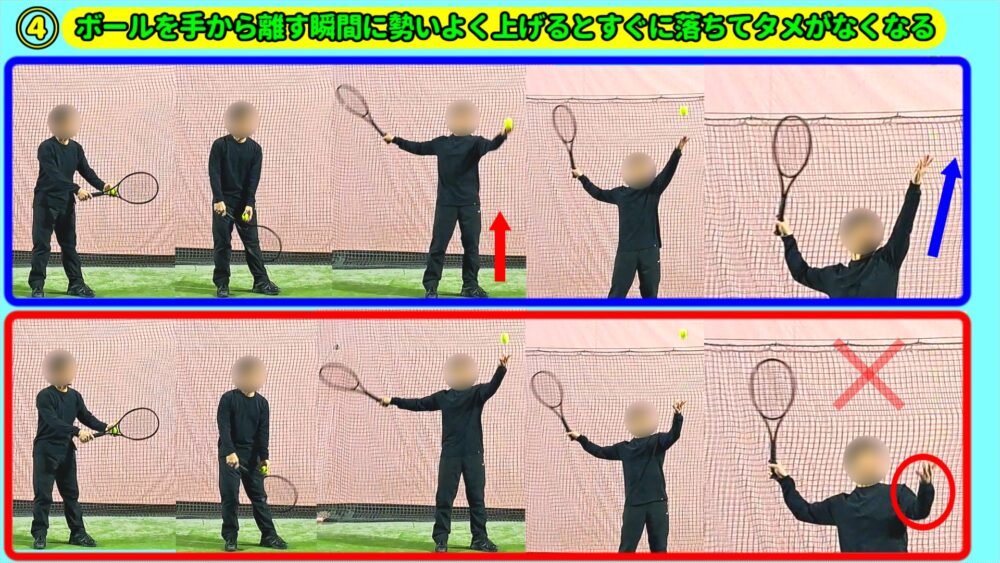

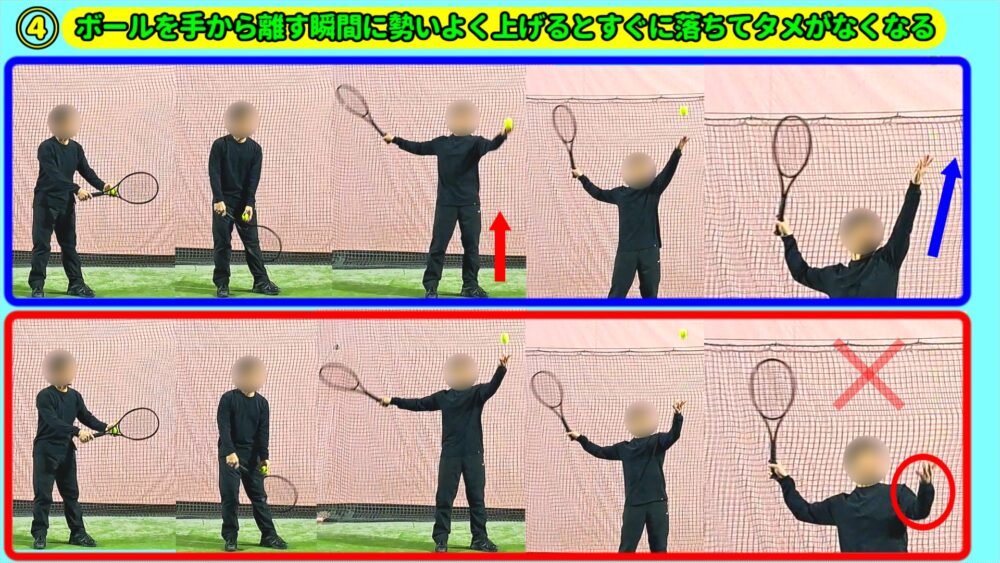

トスの上げ方が不安定

これは誰もが思いつくことでこの理由でサーブを苦手になる方も多くおられます。

トスについては専門の記事を掲載しておりますので気になる方はご覧ください。

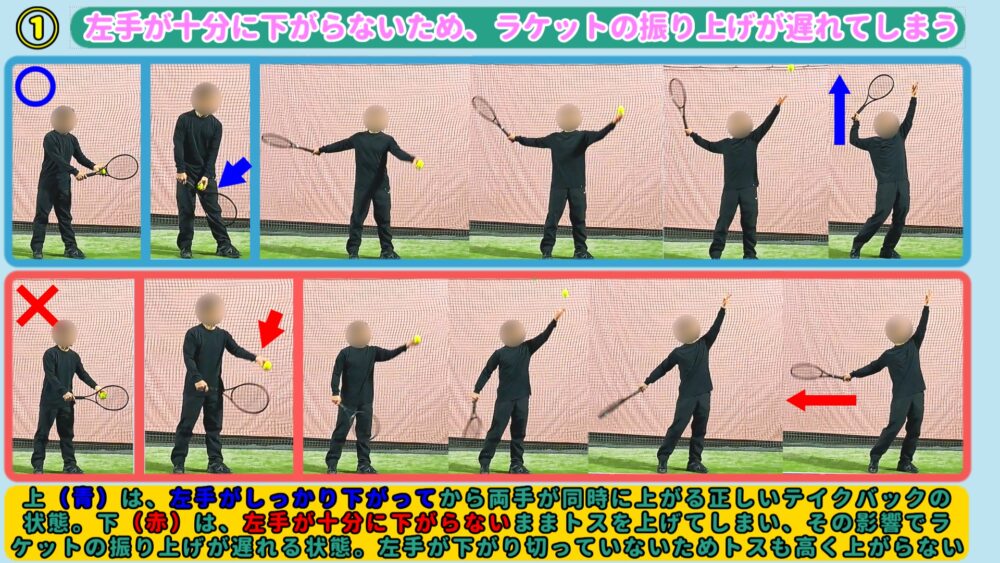

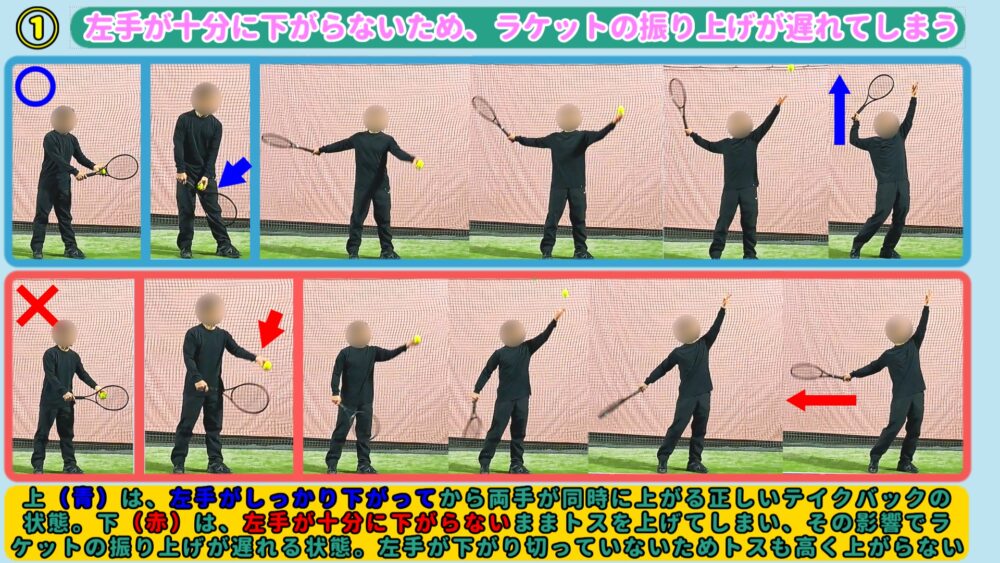

ここでは右利きの方のトスを上げる方の左手に関して注意点を記載します。

- トスが高く上がらない⇒トスを上げる前に左手がお腹の前まで下りていない

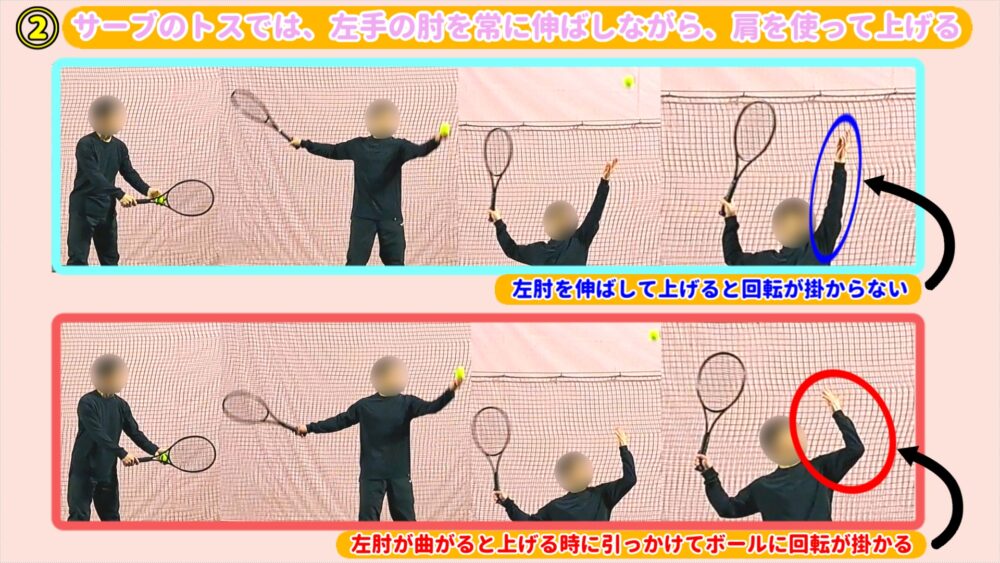

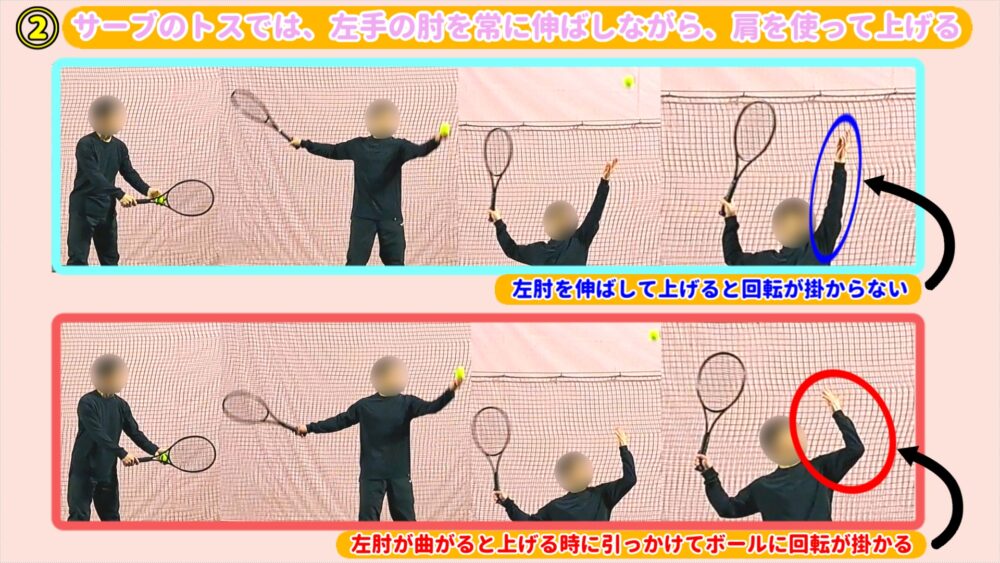

- ボールが不安定になる⇒左手の肘はたえず突っ張りながら肩で上げる

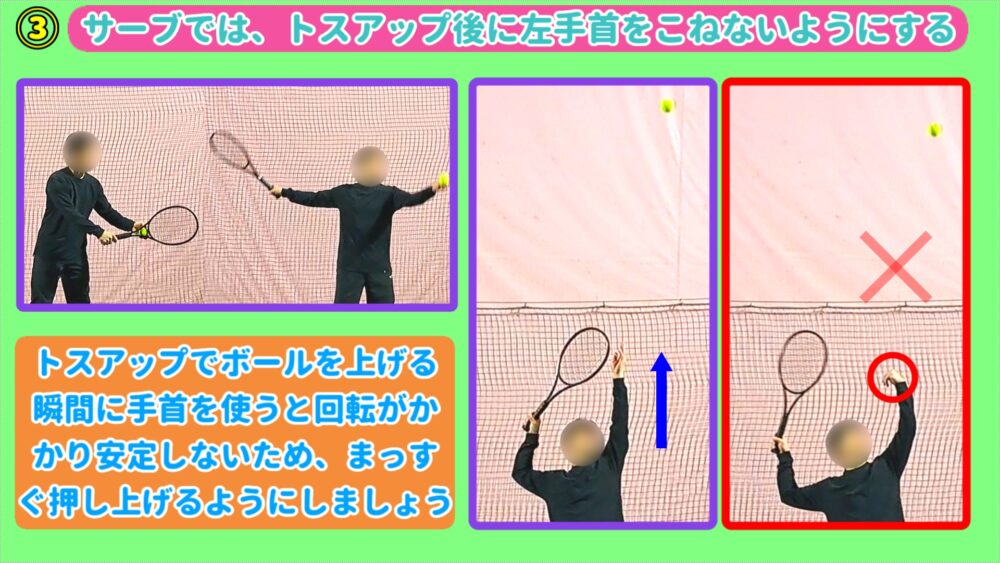

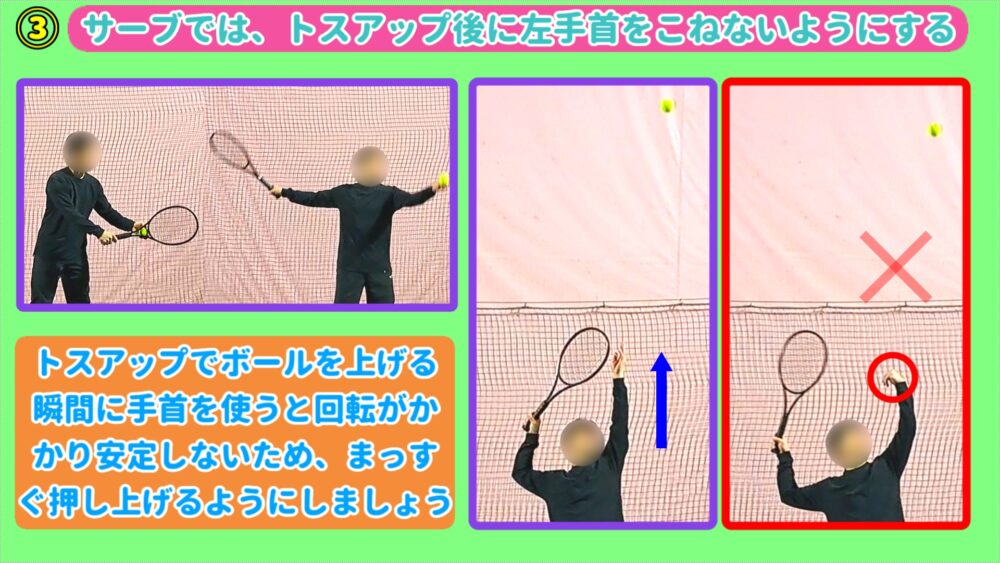

- ボールが不安定になる⇒トスアップ後に左手首をこねないようにする

- 打ち急ぐ⇒トスの上げ方をスムーズに勢いをつけずに上げると左手が上に残りタメが出来る

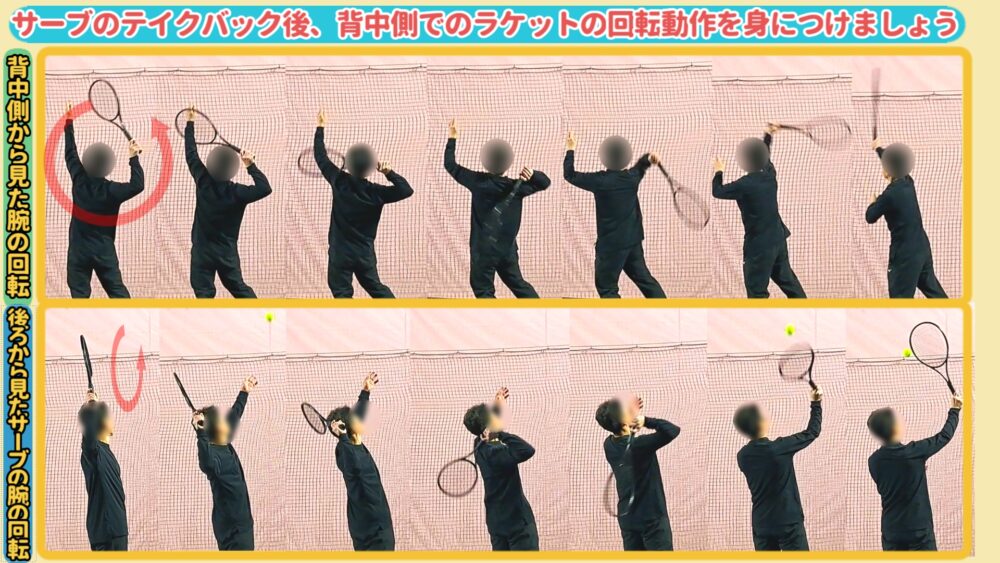

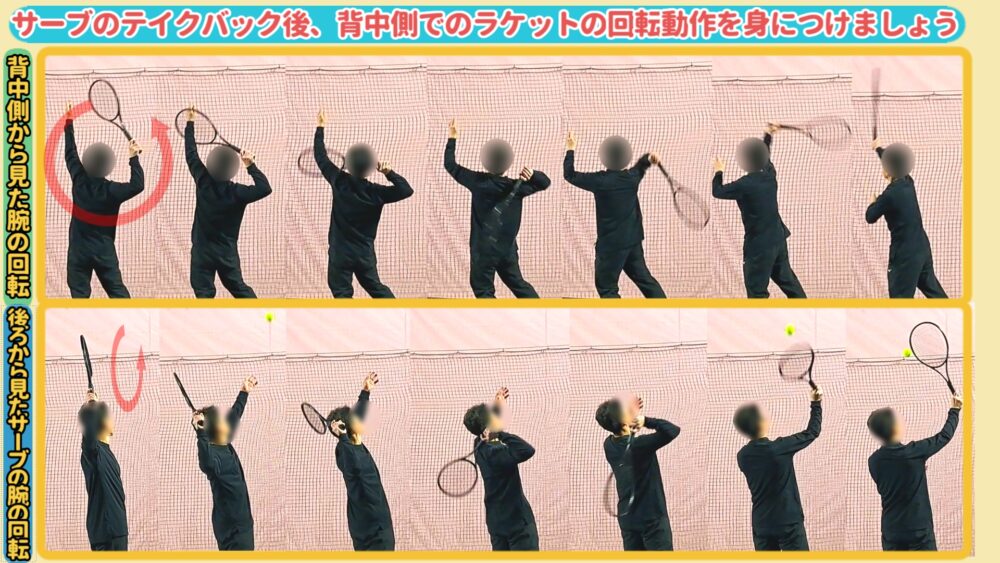

背中のラケットの回転運動が出来ていない

スクールでサーブの指導をする際、この動きを習得できれば、サーブの確率が上がる方が多いです。

スイングに関しては、背中の回転運動を身につけることでサーブのレベルが向上します。

しかし、トスを上げる際にボールを見るため、この背中の動きは意識しにくいものです。

その結果、間違ったフォームのまま気づかずに打ち続けてしまうことがあります。

また、この修正には時間がかかるため、短期間での改善を期待しすぎないほうがよいでしょう。

ポイントとなるのは、テイクバック時の手首の角度と肘の動きです。

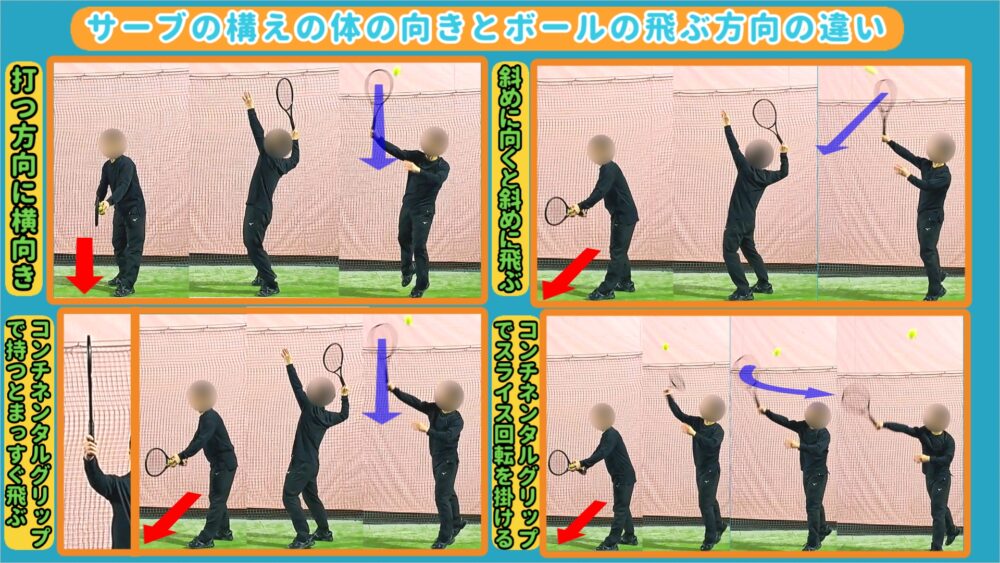

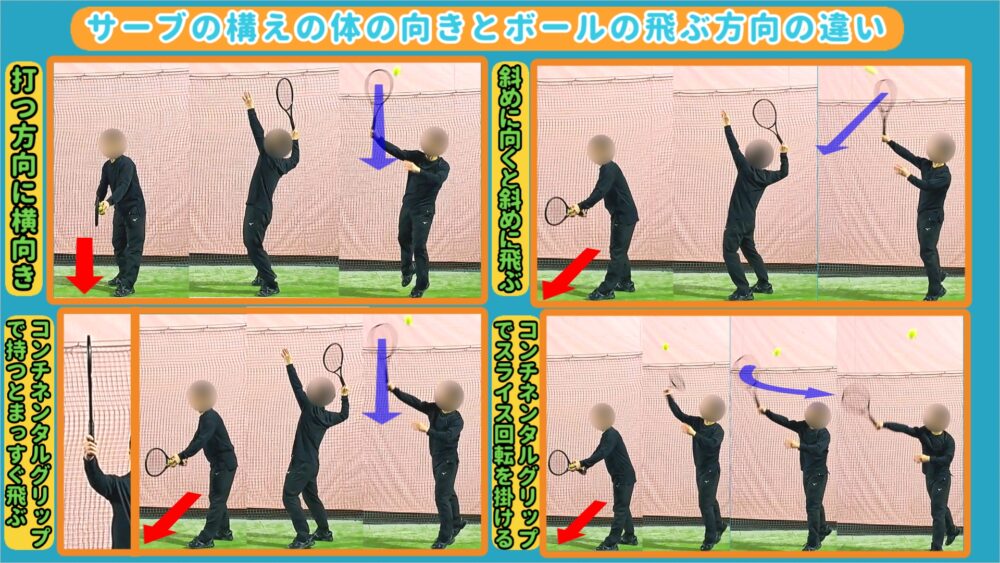

スタンスの向きが間違っている

「スタンス」というと足幅を意識しがちですが、実際には両足の向きを指し、これが体の向きにも影響を与えます。

基本的には、打つ方向に対して横向きの姿勢が理想ですが、肩を入れすぎて背中を向けてしまうことがあります。

こうなると腰の回転が制限され、打ちづらさを感じる原因になります。

ただし、コンチネンタルグリップでラケットを持っている方にとっては、

背中を向けるクローズスタンスが一般的です。しかし、初級者にはあまりおすすめできません。

手首が固定されて下に打ってしまう

これは、グリップが厚い人によく見られる現象です。

厚いグリップでは手首が固定されやすいため、緊張して力んでしまうと、

さらに手首が固まり、腕の動きが上から下へと限定されます。

すると、トスが前に上がりやすくなり、ボールも下方向へ飛びやすくなってネットミスにつながります。

この打ち方では、前でボールを叩けるため強打しやすいものの、ラケットが背中に落ちにくく、

手打ちになりやすいため、遠心力が弱まるという欠点があります。

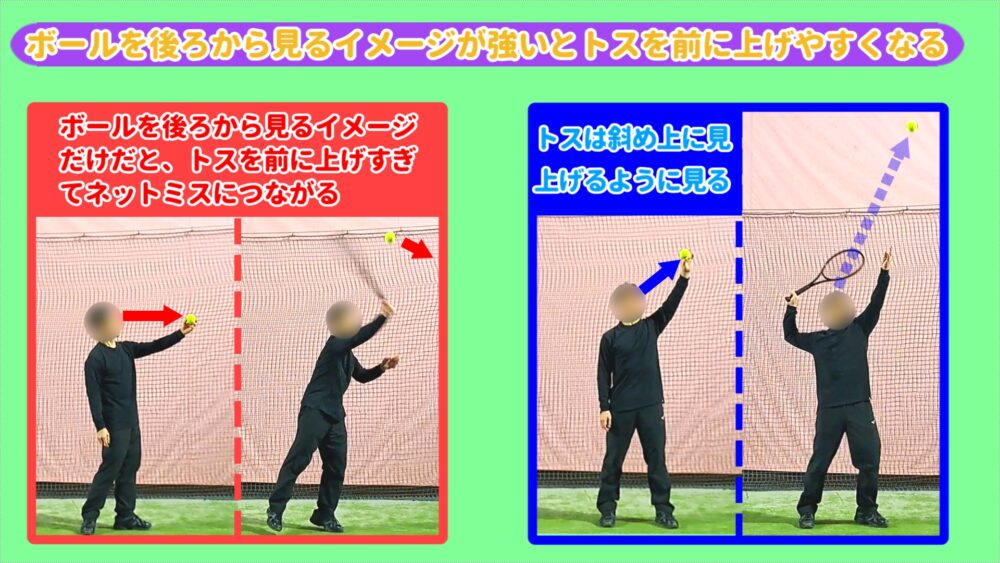

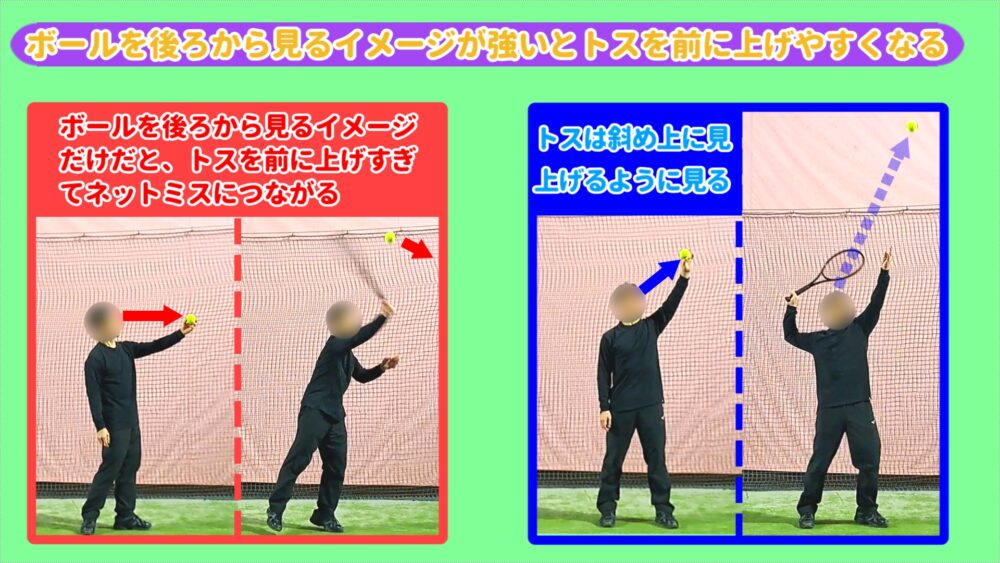

トスを前に上げすぎている

速いサーブを打とうとすると、トスを前に上げて体重を乗せることでスピードが増します。

しかし、そのために必要以上にトスを前に上げてしまい、ネットミスをすることがあります。

また、厚いグリップで打つ人は、ボールを後ろから見る感覚が強いため、トスを前に上げすぎたり、

打つ前に体が開いてしまったりすることがあります。

サーブが入らない原因はたくさんあるんですね

そうですね。試合の時はトスが不安定になることで、入らないことが多いですね

サーブでよく見られる問題のある動作

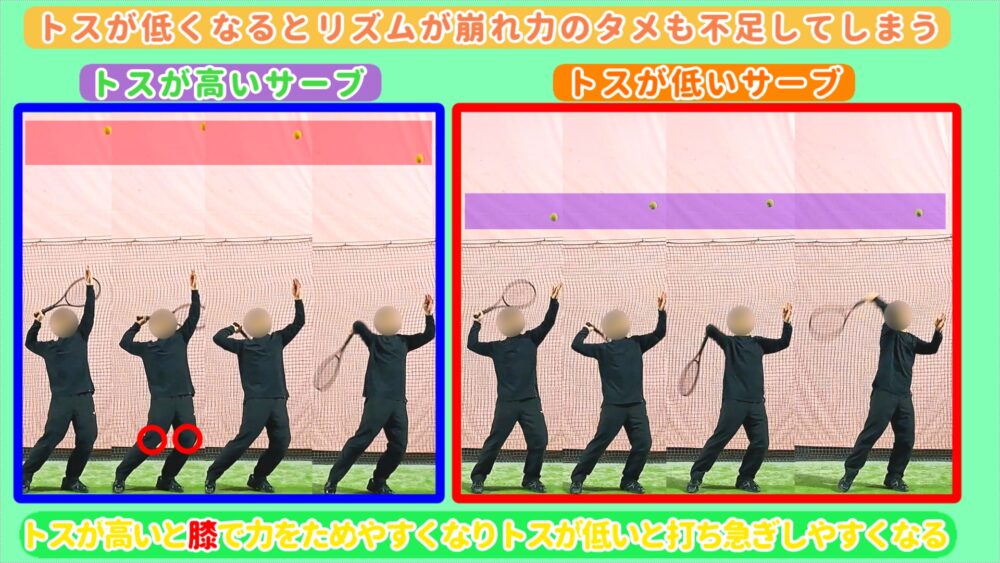

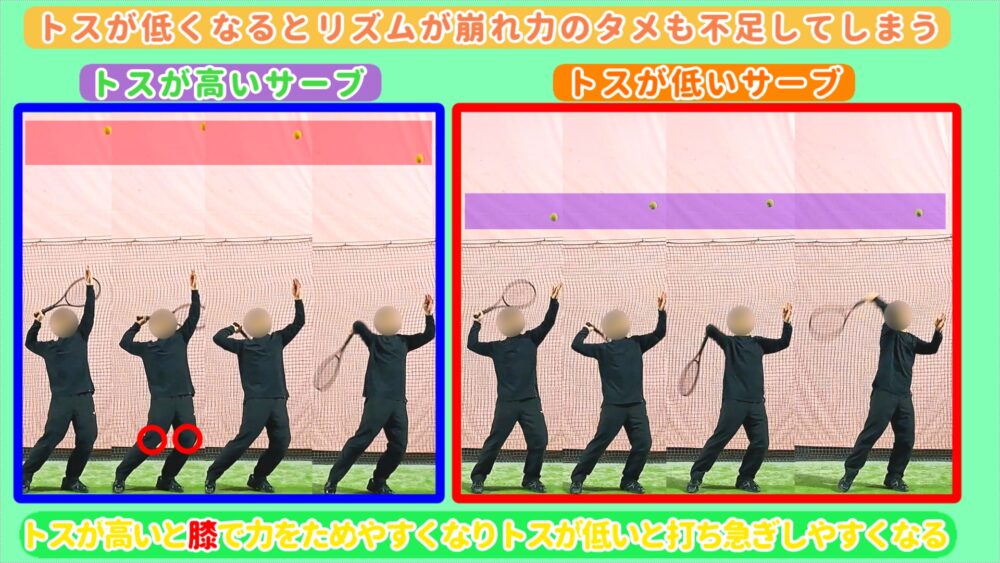

リズムが狂う

サーブのリズムが狂う原因の多くは、トスの変化によるものです。

ほとんどの場合、トスの高さが低くなってしまい、通常のリズムで打てなくなります。

その結果、通常より短い時間で打たなければならず、

ラケットが背中に十分落ちきらないままスイングが遅れ気味になると、

ラケット面が上を向きやすくなり、アウトミスにつながります。

解決方法としては、練習の段階からサーブを打つ際に心の中で「1・2・3」とリズムを取る習慣をつけ、そのリズムを試合でも意識して打つようにすることです。

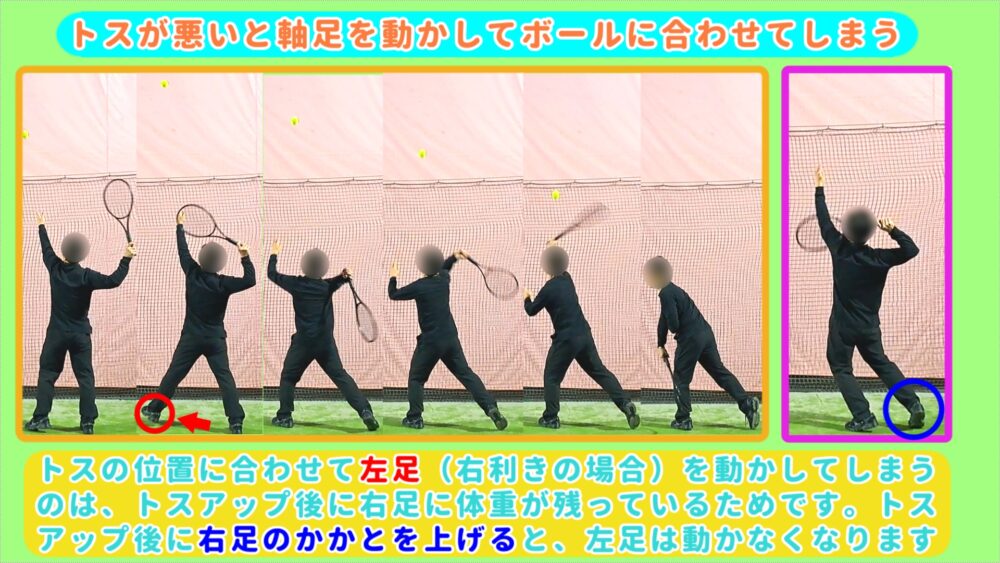

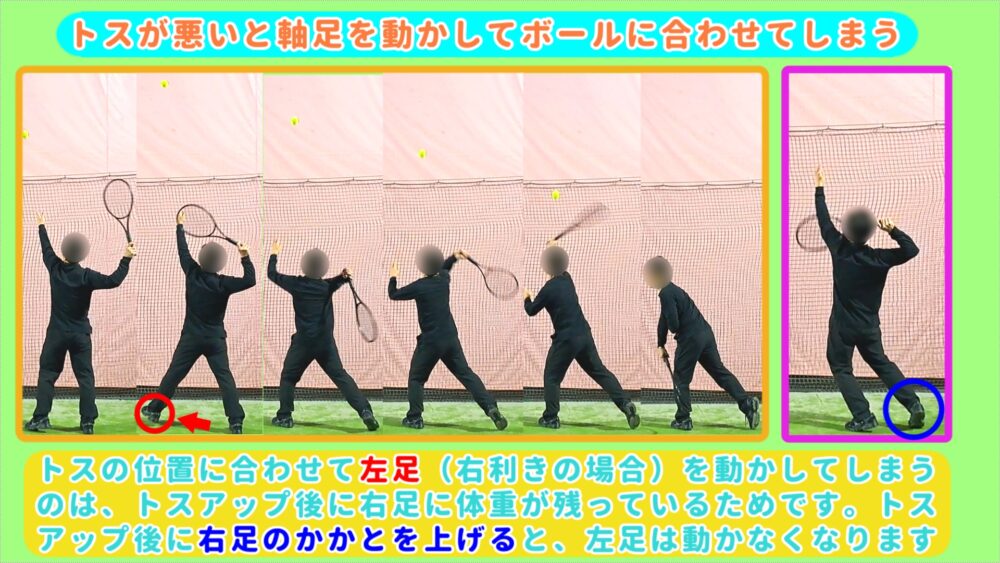

トスに合わせて左足が動いてしまう

これは無意識に起こる事でトスの乱れを右利きの方は左足を動かしてトスに合わしてしまうことがあります。

これは打った本人はサーブを打ち切った感がある為にさほど気にならないようですが

正確なサーブを打とうとすると軸足の左足は動かさずに打つことが大事です。

解決方法としては、練習時から左足を動かさずに固定し、その左足にトスを合わせるように意識して打つことです。

ラケットが背中に担げずに小さく打つ

これは試合でよく起こる現象で、通常のスイングよりも小さく振って「入れにいく」ことがあります。

主にプレッシャーが原因で起こりやすく、その結果、ラケットが背中に十分落ちきらないままスイングしてしまい、

しっかりしたサーブが打てなくなります。

この解決方法としては、肩が固まってきたと自覚した際に、サーブを打つ前にラケットを背中で持ち、肘を上げる動きをしてリラックスすることが重要です。そうすることで、肩の力みを和らげ、スムーズなスイングでサーブを打ちやすくなります。

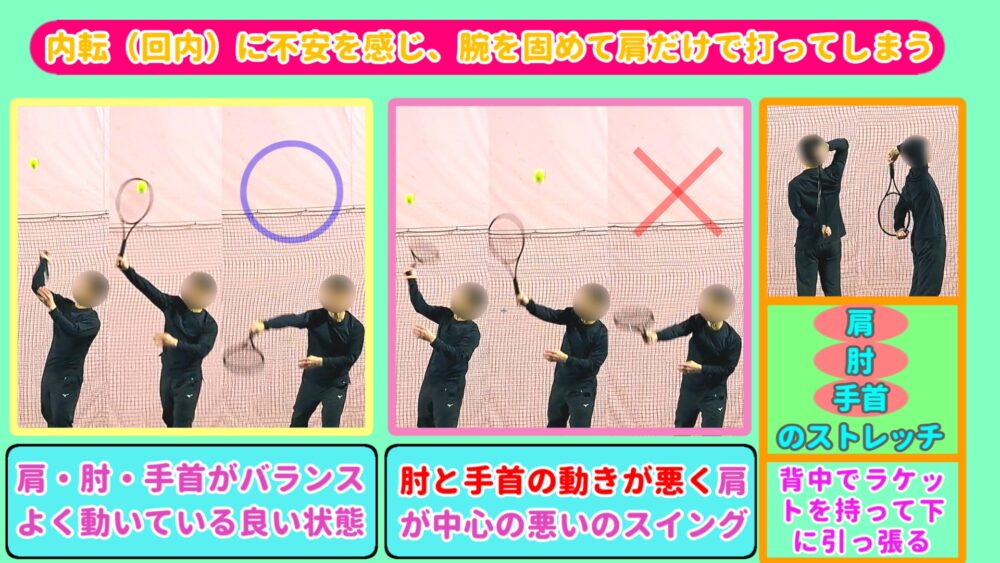

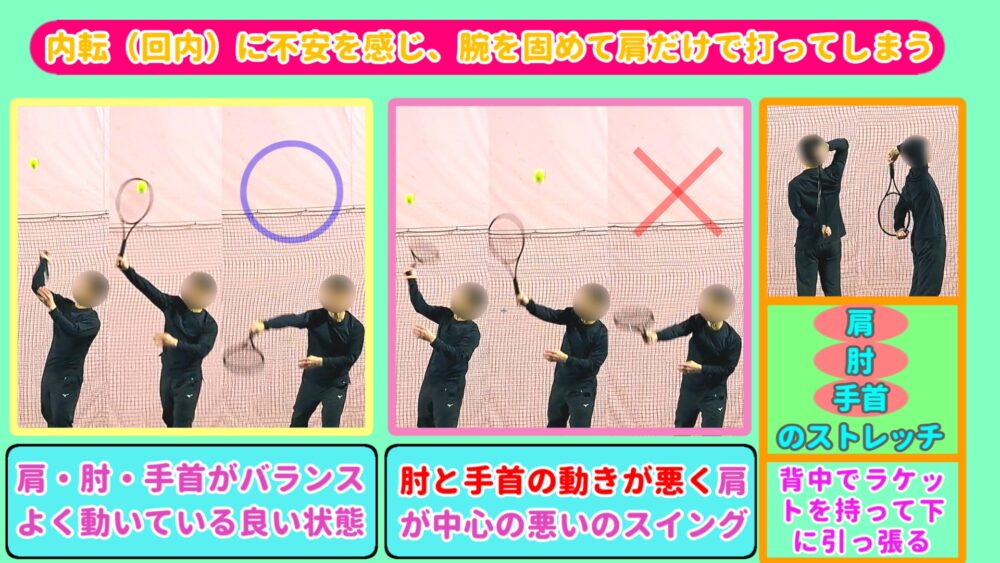

内転(回内)に不安を感じ、腕を固めて肩だけで打ってしまう

内転(回内)運動が完全に身についていない状態では、肘が伸びきらずに打ってしまうことがあります。

これも試合の緊張感からくることが多く、腕が縮こまり、肩の動きだけでスイングしてしまうことがあります。

解決方法としては、内転運動を完全に身につけることが必要ですが、応急処置としては、肘を曲げてラケットを担いだ状態から打つことで、肘の脱力ができ、緊張で固まった腕をほぐすことができます。

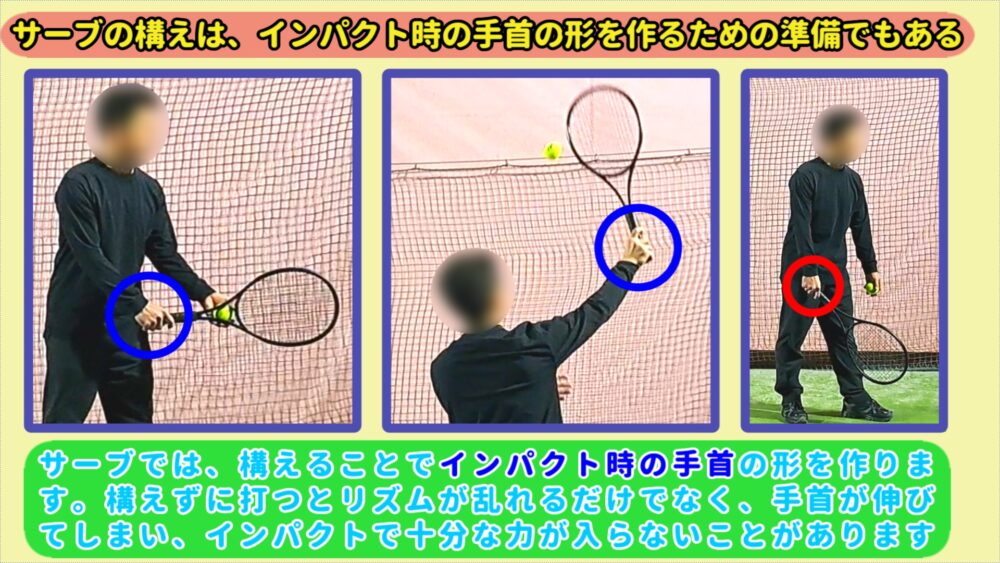

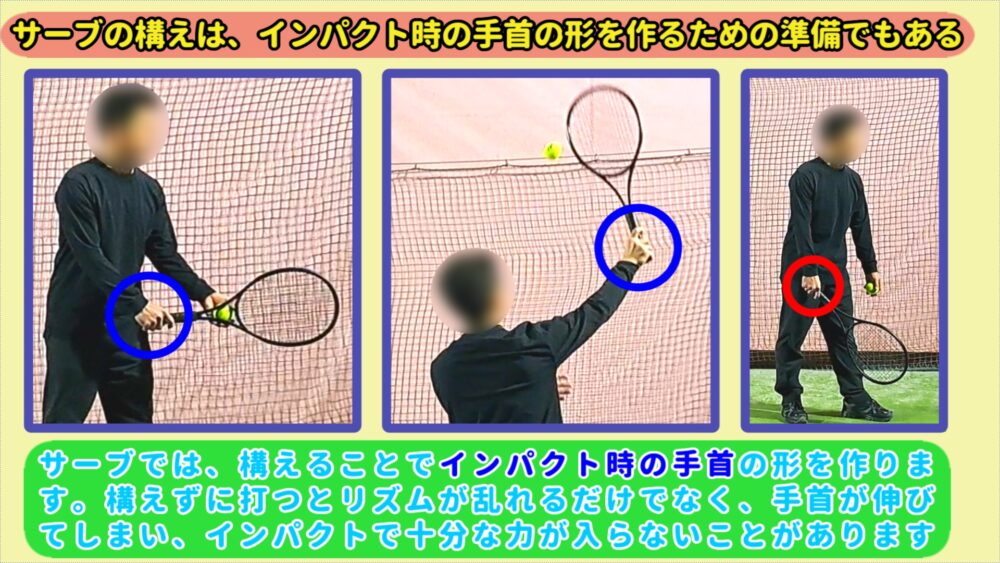

構えずに打ってしまう

サーブはテニスで唯一、自分自身で打つショットであり、リズムを自分で作って打たなければなりません。

そのリズムのスタートが構え(レディポジション)です。

この構えがないと、同じリズムを取ることができず、サーブの安定感が欠けてしまいます。

解決方法は、構えの形をしっかり作ることです。その際、ラケットの先端を打つ方向に向けるなどのルーティンにすると、自分のリズムを作りやすくなります。

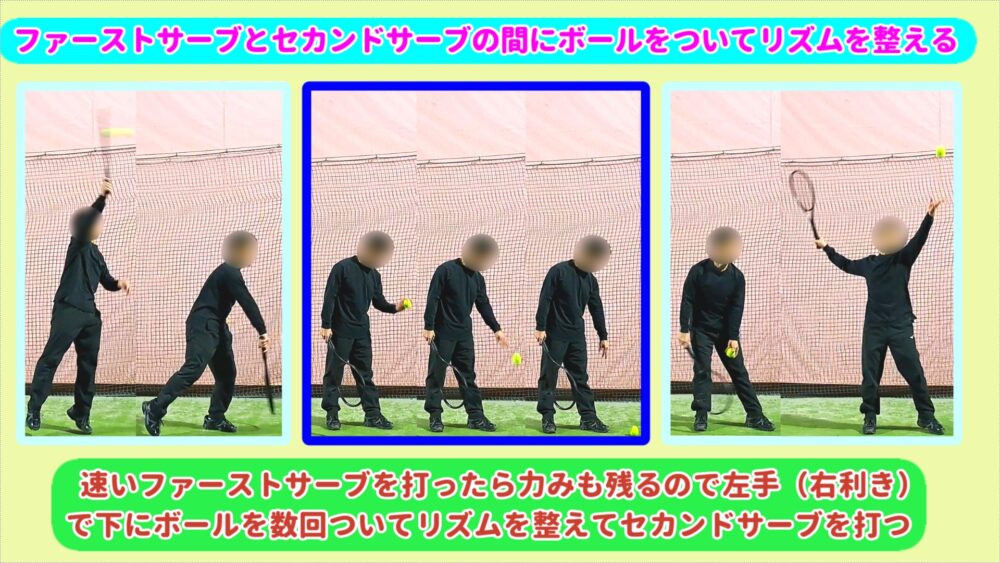

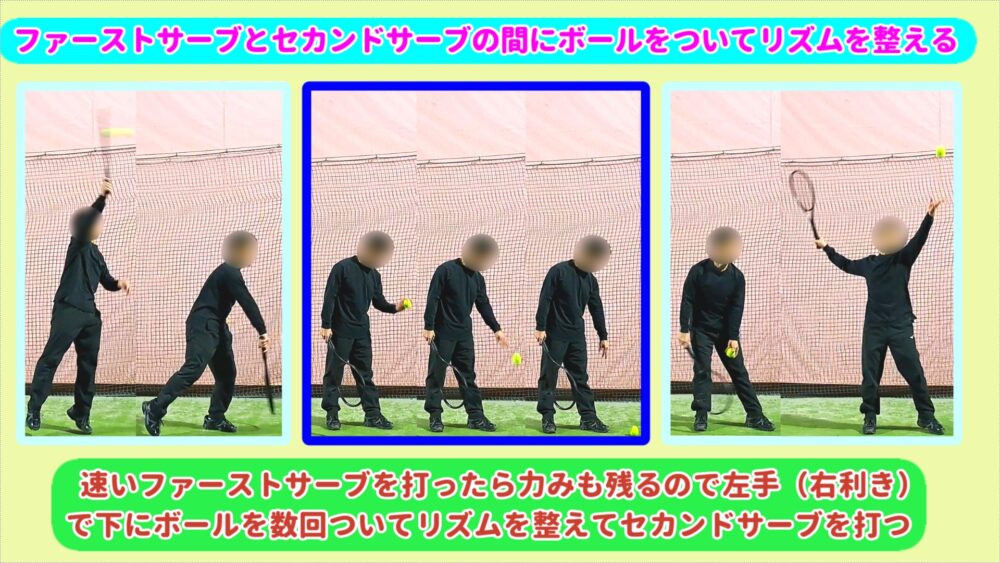

ファーストサーブとセカンドサーブの感覚が短い

これもサーブ全体のリズムに関係しますが、ファーストサーブがフォルトした後、

すぐにセカンドサーブを打つと、フォルトしたファーストサーブの感覚が残ったままセカンドサーブを打つことになります。

その悪いイメージを消すために、少し間を取ってから打ちましょう。

ただし、この間が長くなりすぎると逆にリズムが崩れるので、サーブ自体のリズムはできるだけ同じように保つことが大切です。

解決方法はサーブを打つ前に必ずボールを下につくことで少しの間を取りましょう。

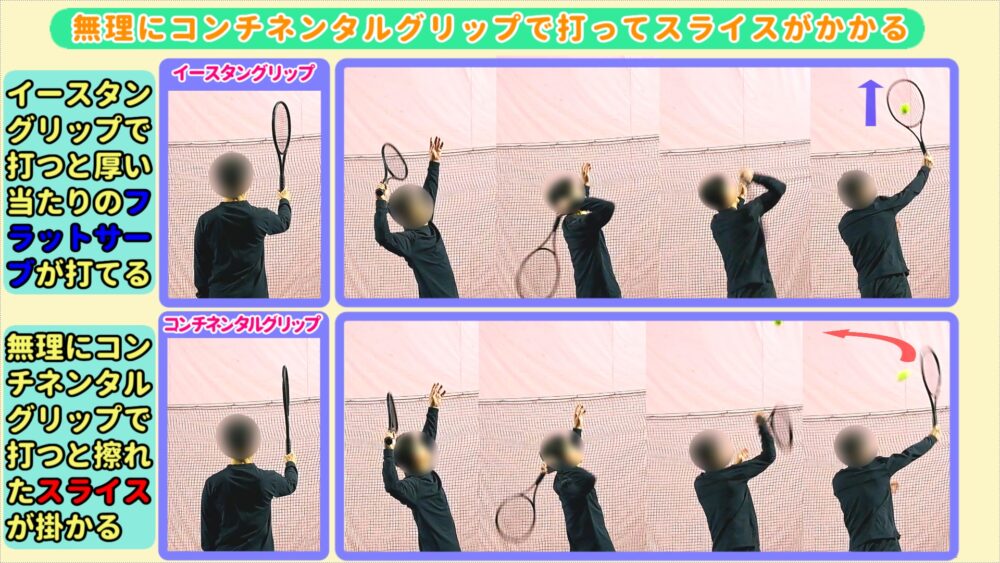

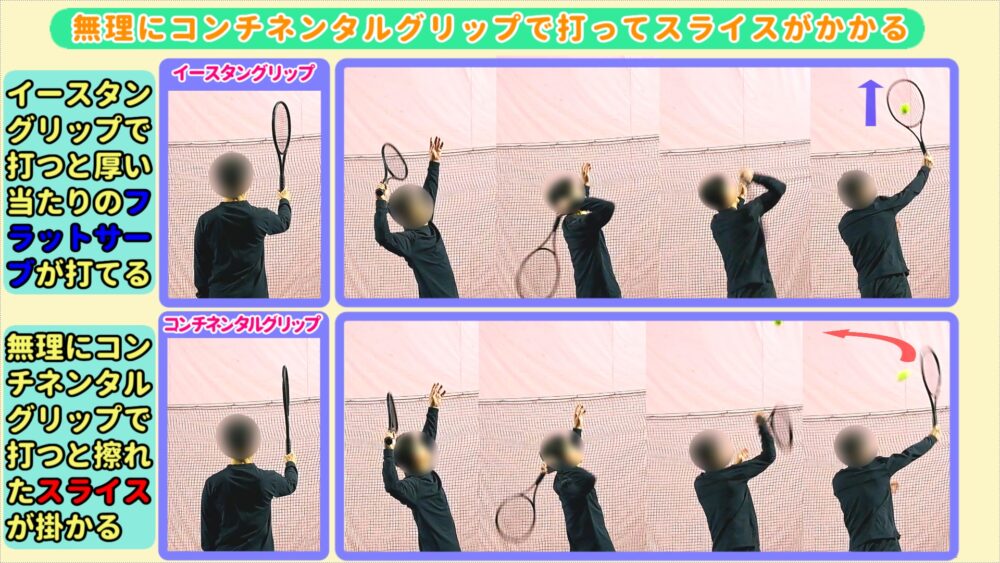

無理にコンチネンタルグリップで打とうとする

サーブのグリップは基本的にコンチネンタルグリップですが、非力な女性や子供が最初からこのグリップで打つのは難しく、

内転(回内)運動を地道に習得する必要があるため、手首や肘を痛めるリスクも伴います。

また、習得には時間がかかることもあります。どのグリップにするかについては、指導者によって考え方が異なります。

解決方法としては、最初はコンチネンタルグリップより少し厚めのイースタングリップで始めることをおすすめします。イースタングリップの方が厚く当たり、フォアハンドストロークに近い持ち方になるため、より馴染みやすいです。

問題のある行動をしていても、自分では気づかないのでしょうか?

そうですね、トスを上げるとボールを見るため、自分の状態は分からないと思います。そのため、他の方や指導者の意見が参考になりますね

サーブを安定させるためには、長期的な視点を持つことが重要です。目先の結果にとらわれず、以下のポイントを意識しましょう。

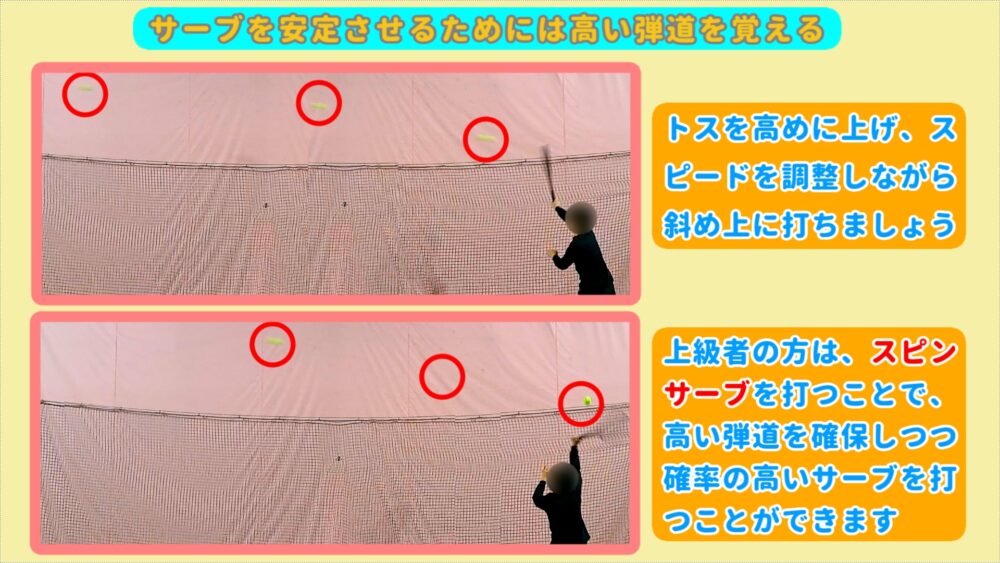

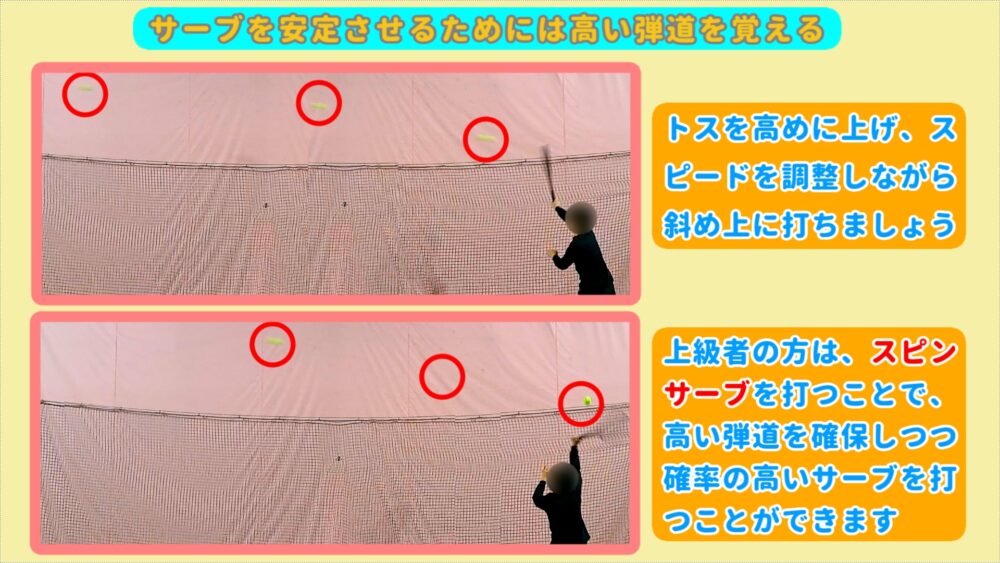

高い弾道を覚える

これは、ネットの高い位置を通すことで安全性を高める効果があります。

ただし、ボールのスピードが上がるとアウトフォルトのリスクが高まるため、

スピードを抑える必要があり、その結果、安定性が向上します。

高い弾道にするためには、トスをやや後ろに上げることが重要です。

トスを上げる際に、ボールを高い位置で離すと、後ろに上がりやすくなります。

上級者の方は、スピンサーブを使い、高い弾道から上から下に落とす感覚で打つようにしましょう。

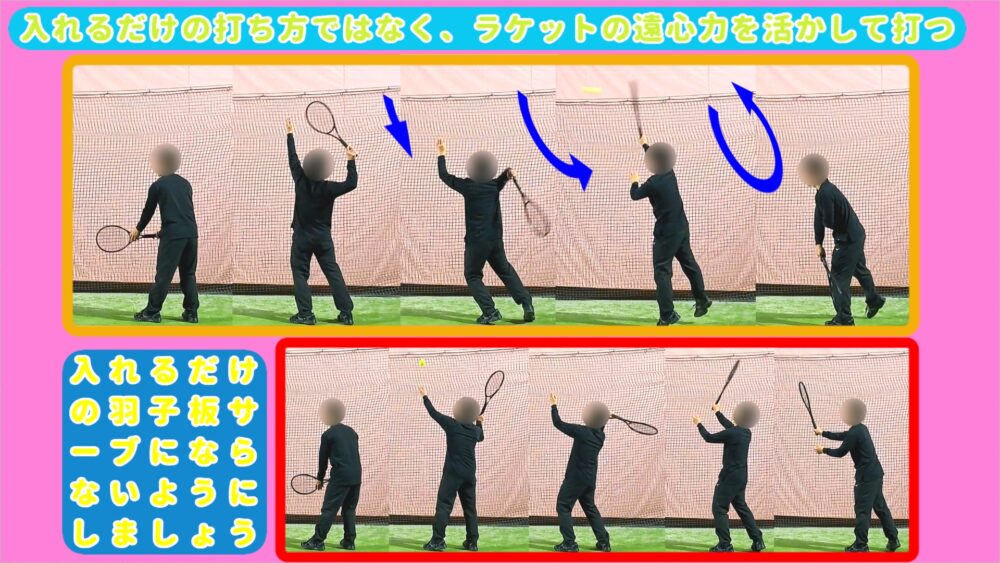

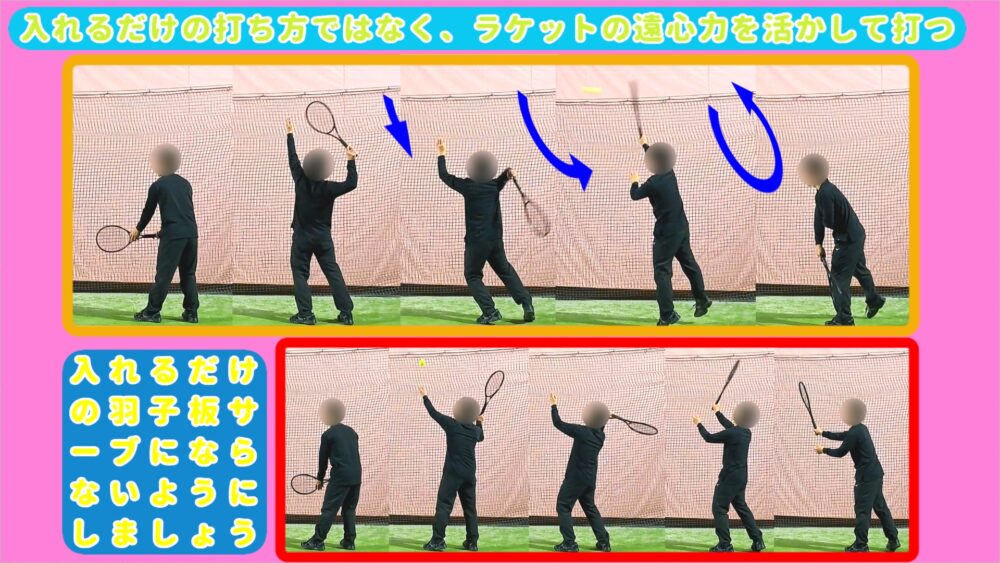

入れるだけの動きにならない

試合では、サーブが入らないとポイントを落としてしまうため、まずは確実に入れることが重要です。

そのため、「サーブで最も大事なのは入れること」と言われるほど、安定したサーブを打つことが優先されます。

しかし、長期的に見ると、ただ入れるだけでは限界があります。

スピードを上げたり、回転をかけたり、コースを狙ったりするには、

しっかりと構え、テイクバックを取り、ラケットの遠心力を最大限に活用して打つことが重要です。

また、サーブの習得には他のショットよりも多くの時間が必要です。

長期的な視点で技術向上を意識し、継続的に取り組んでいきましょう。

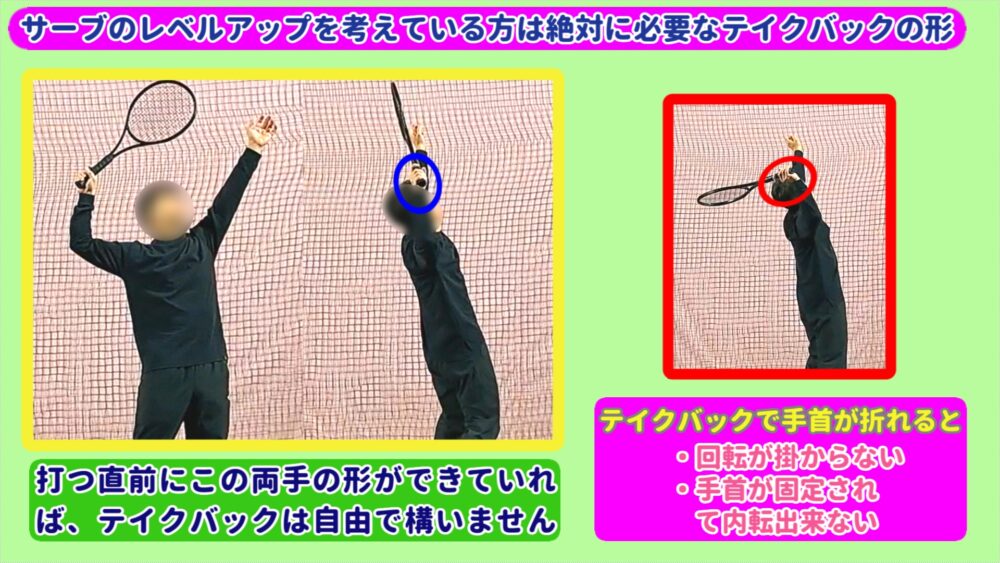

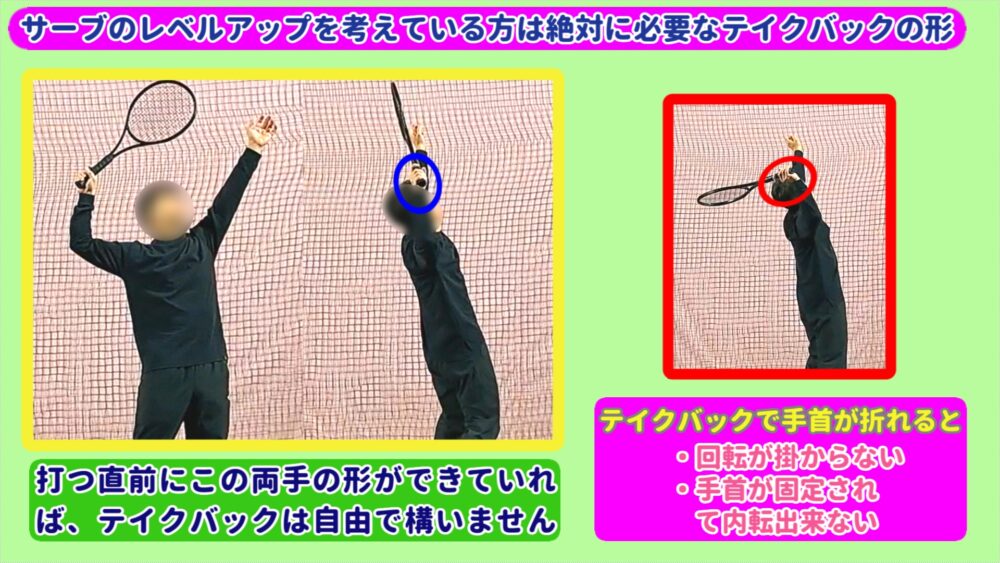

サーブのレベルアップを考えている方は絶対に必要なテイクバックの形

前の章でも述べたように、サーブの習得には時間がかかります。

そのため、まずは良いサーブを打つための正しいフォームを身につけることが重要です。

具体的には、テイクバック時の両手の形を習得することが最初のステップとなります。

右利きの方であれば、トスを上げた後の左手の位置や状態、

ラケットを持つ右手の手首や肘の形・高さがポイントになります。

この両手のテイクバックの形をしっかりと身につけることが、良いサーブへの第一歩です。

ここで特に重要なのが、グリップの持ち方です。

良いサーブを打つためには、コンチネンタルグリップで打つことが基本となります。

特に、テイクバック時に正しい右手の手首の形を作るためには、コンチネンタルグリップで握ることが不可欠です。

長い目で見ると、サーブの基本的な動きを覚えた方がいいのでしょうか?

もちろん!基本的なサーブの形を覚えることで、スピード・回転・安定性が向上していきます

レベル別のサーブを入れる為のコツ

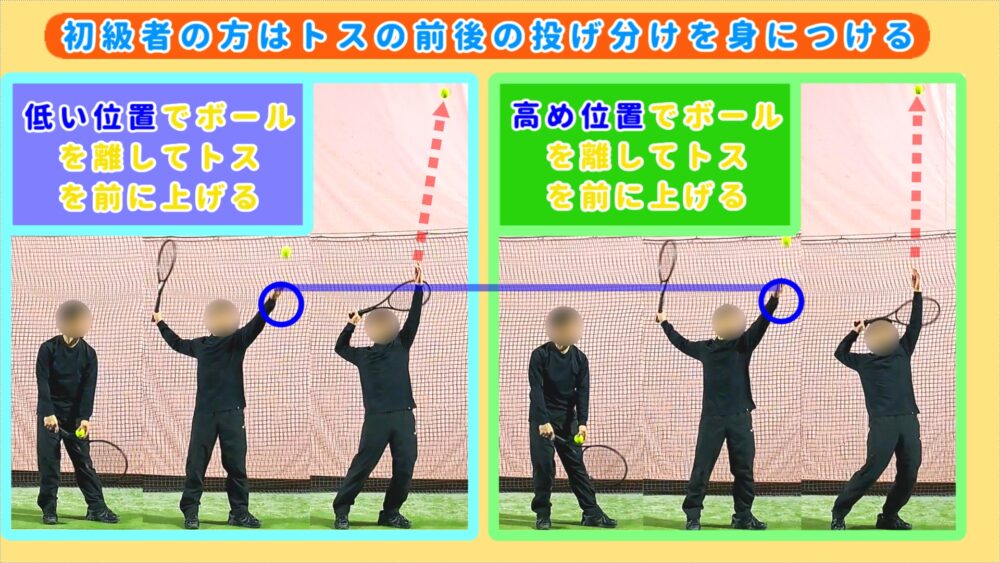

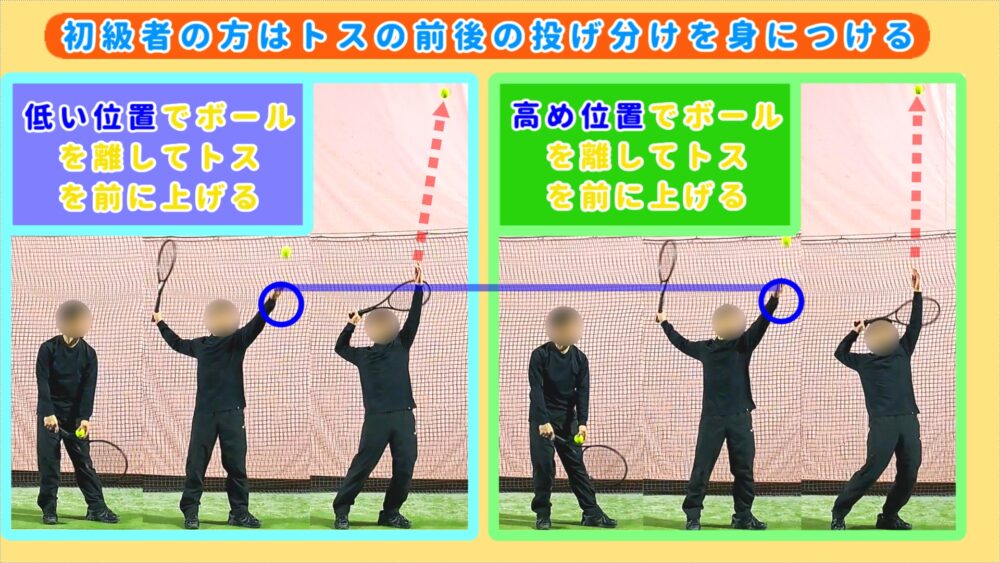

初級者の方はトスの前後の投げ分けを身につける

初級者の方は、自分でサーブの軌道の上下を調整できるようにしましょう。

これは、トスを上げる位置を前後に調整することで、サーブの軌道をコントロールする方法です。

トスを前に上げるとボールは低く飛び、後ろに上げるとボールは高くなります。

これにより、ネットフォルトやアウトフォルトを自分で修正できます。

また、この調整は、ファーストサーブとセカンドサーブを打ち分ける際にも重要です。

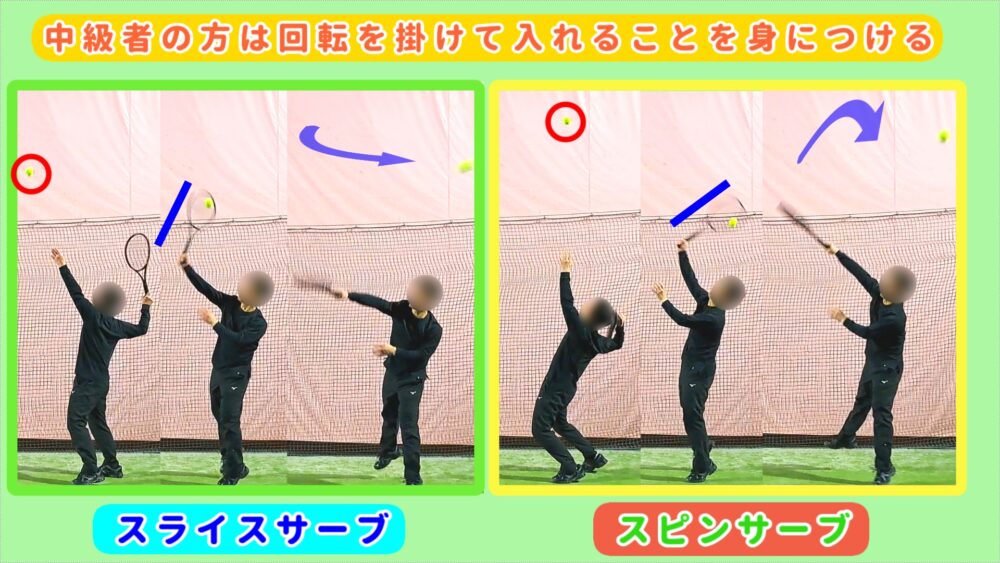

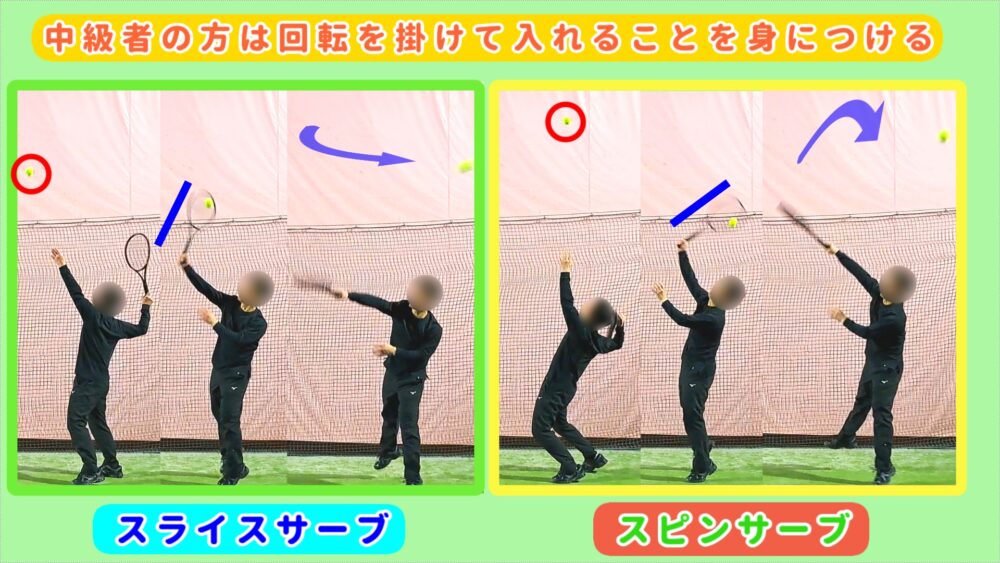

中級者の方は回転を掛けて入れることを身につける

中級者の方は、回転をかけてサーブを入れる方法を身につけましょう。

このとき、厚めのグリップでサーブを打っている方は、コンチネンタルグリップに変更するタイミングです。

コンチネンタルグリップは、ボールに対してフレームから振る動作になるため、回転をかけやすくなります。

まずは、ラケット面で打つ感覚から、フレームで打つ感覚に慣れていきましょう。

男性はスピンサーブ、女性はスライスサーブに挑戦してみてください。

スピンサーブはコンチネンタルグリップでしか打てませんが、

スライスサーブは少し厚めのイースタングリップでも可能です。

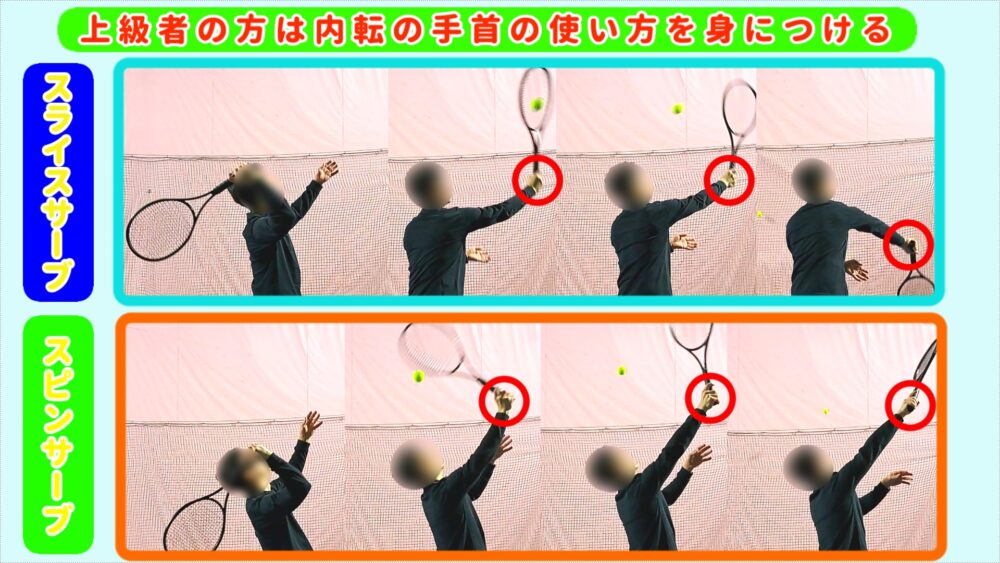

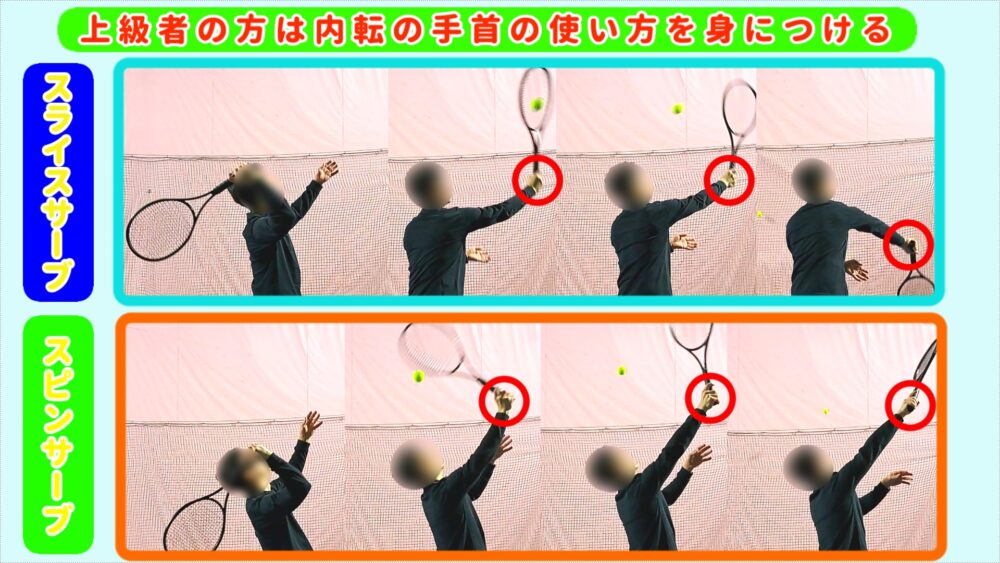

上級者の方は内転の手首の使い方を身につける

上級者の方は、コンチネンタルグリップで回転をかけられるため、

さらに内転(回内)運動をしっかり活用した打ち方を身につけましょう。

右利きの方は、インパクトの際に手首を右斜め上に持ち上げることで、

回転量を増やしつつ、より厚い当たりを意識してください。

特にスピンサーブでは、この動きが重要になるため、

手首の柔軟性と強さが求められます。無理をせず、ケガに注意しながら練習を続けてください。

レベルによって、サーブを入れるコツは違うのですね?

そうなんです。レベルが上がると、グリップはコンチネンタルグリップになり、手首や肘の動きを調整することが多くなります

テニスコーチブログ・・・

スクールで「サーブを入れましょう」と簡単に言われても、

実際に打つ側はどうすればいいのか分からないことが多いですよね。

一言で説明するのは難しく、また、人によってアドバイスが異なることがほとんどなので、

指導の難しさもあります。

上記でも述べたように、サーブは習得に最も時間がかかるショットのひとつです。

そのため、短期間での上達を目指すより、長期的に修正していくつもりで取り組んだ方が、

焦らずに練習を続けられます。

よくサーブ練習で「◯球入ったら終わりにしましょう」や「全員入るまで終わりません!」といった、

入れることを重視した練習が行われます。

しかし、これでは単に手だけで当てるようなその場しのぎの打ち方になり、

長期的な上達にはつながりません。

指導する側は、「とにかく入れること」を優先するのか、

「正しいフォームを意識しながら入れること」を重視するのかを明確にし、

生徒にしっかり伝えることが大切ですね。