まずこのローボレーとハーフボレーの判断の問題は正しい答えは無いと考えています。それはボレーのタイプや相手のボールやポジションによって毎回違う答えになる可能性が高く正しい答えが導き出せません。その為にスクール実際によく起こるケースから私なりの判断方法です。皆さんの判断の参考になればとこの記事を作りました。

当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています

ローボレーとハーフボレーの判断ミスが起こるケース

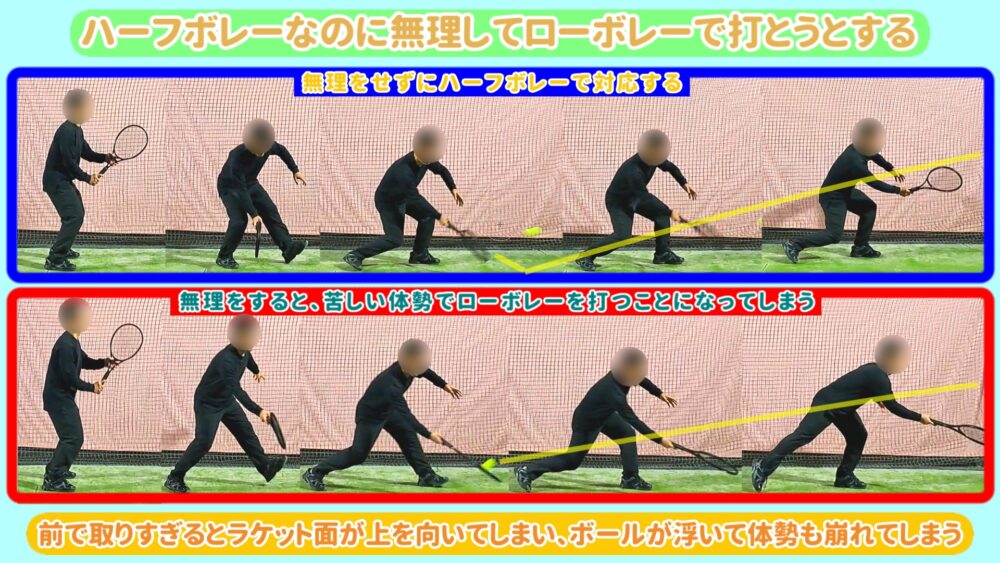

ハーフボレーなのに無理してローボレーで打とうとする

コーチとしての経験上、ローボレーかハーフボレーかの判断でミスするケースの中でも、

このパターンが最も多いと感じます。足元のボレーを苦手にしている方は、

焦る気持ちから判断より先に打ちにいってしまい、

ローボレーかハーフボレーかの見極めができないまま打ち急いでミスしてしまうことがよくあります。

苦手意識がある分、このようなミスが増えてしまうのです。

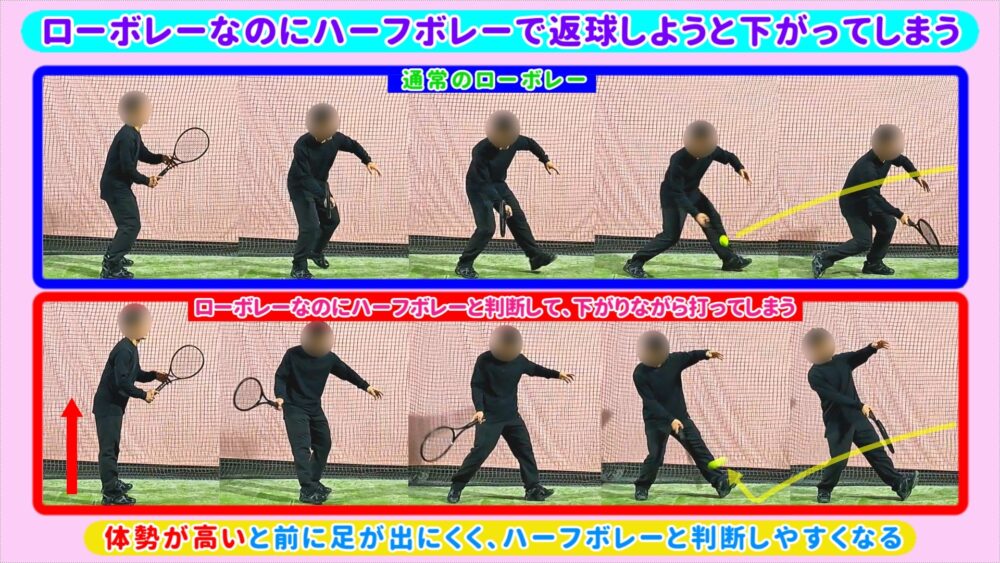

ローボレーなのにハーフボレーで返球しようと下がってしまう

足元にボールが飛んできたとき、ハーフボレーだと判断して構えたものの、

実際にはバウンドが意外と深くローボレーのボールなのに一度ハーフボレーと決めてしまったために、

無理にその場から下がりながらハーフボレーで返球してしまうことがあります。

このような場合、下がりながら打つことになるため、深いボールや質の高い返球が難しくなってしまいます。

生徒さんの声

生徒さんの声ローボレーとハーフボレーの判断に「正解」はないのでしょうか?

はい、正解は人それぞれ異なるため、自分に合った判断をすることが大切です。

この記事の内容は、よくあるケースをもとにした一つの参考としてご覧ください。

ローボレーとハーフボレーの打ち方のミス

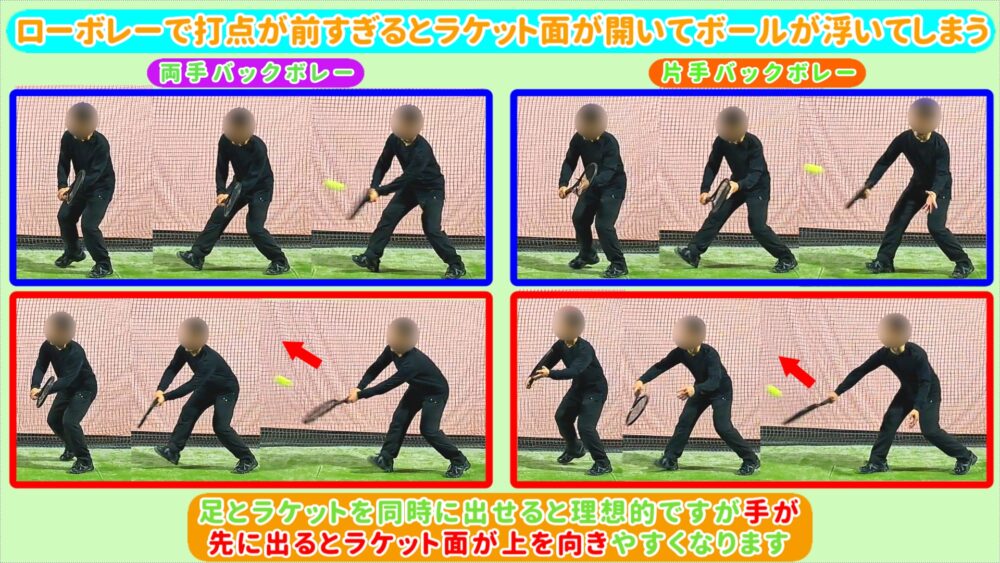

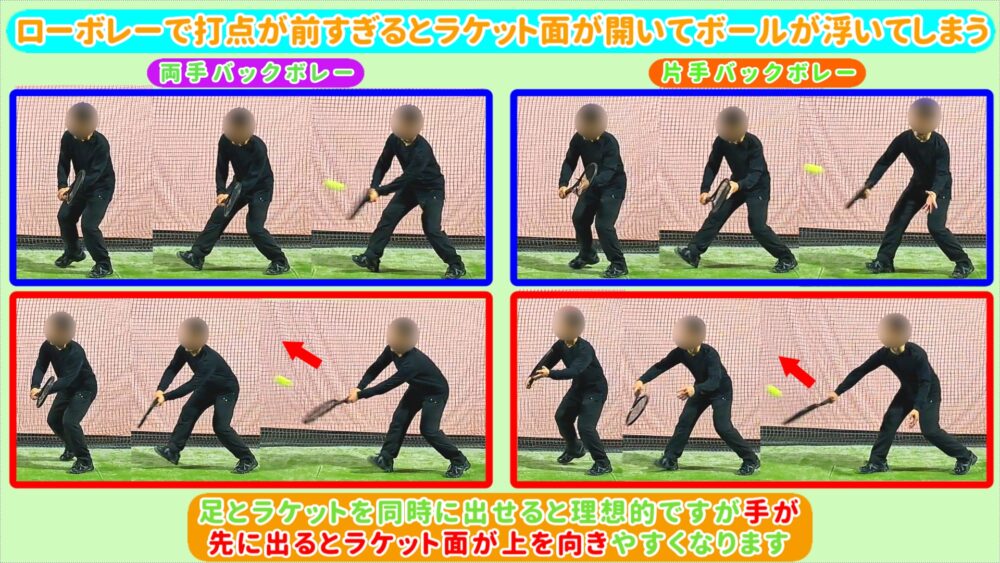

ローボレーで前で取りすぎてラケット面が開いてボールが浮いてしまう

足元のボールをローボレーと判断した際、多くの方はできるだけ足を踏み込んで打とうとします。

しかし、踏み込みを意識しすぎるあまり、早く踏み込みすぎてしまい、

本来の打点より前で打ってしまうことがあります。

その結果、ラケット面が必要以上に上を向き、ボールが浮いてしまう原因になります。

ローボレーでは、前で打つことでラケット面をやや上向きにしてネットを越しますが、

角度が上向きすぎるとボールが高くなり、相手にとってのチャンスボールになってしまうため注意が必要です。

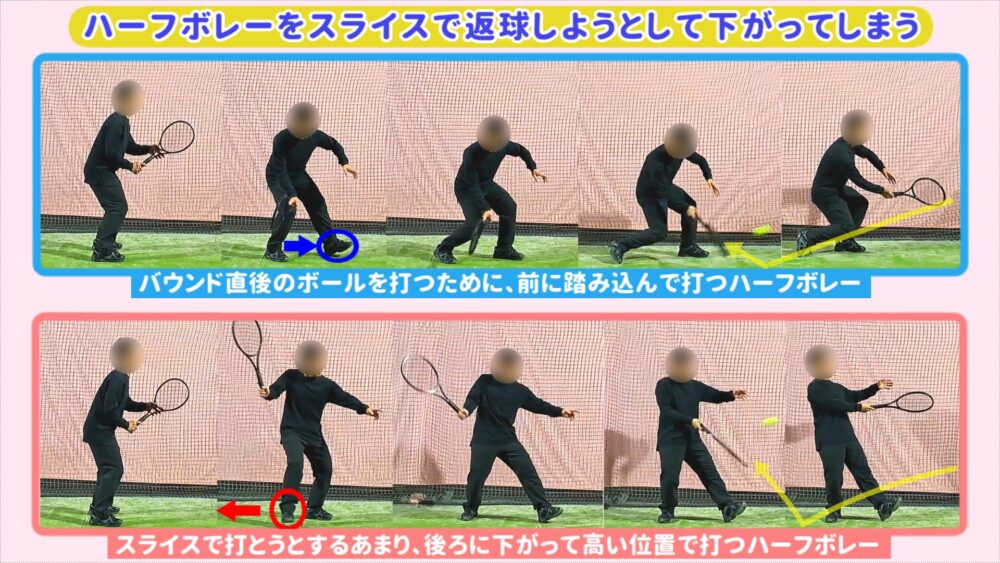

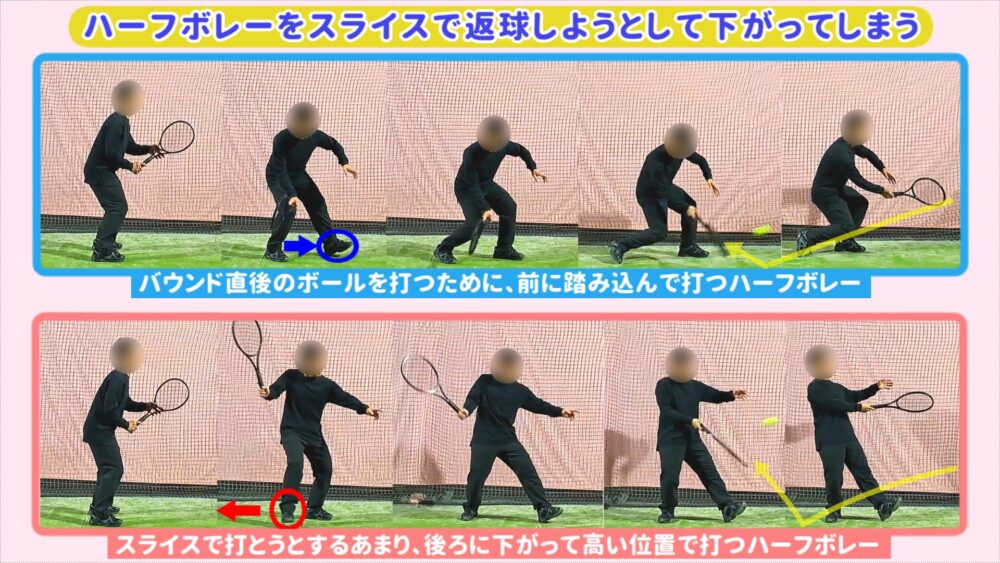

ハーフボレーをスライスで返球しようとして下がってしまう

このケースは、特に女性など非力な方によく見られます。

スライスショットを覚えると、下から上に振り上げるスピンよりも、

上から下に振るスライスの方が打ちやすくなり、

ネットプレーの上達にもつながっていきます。

しかし、ハーフボレーは基本的にバウンド直後の低い打点で打つショットです。

一方、スライスはインパクト後にラケットがボールの下に抜けるスイングになるため、

コートすれすれの低い打点では打ちづらくなります。

その結果、ボールがある程度高くなるのを待って、後ろに下がって打つことが増えてしまいます。

先ほど述べた「ハーフボレーで下がってしまうケース」と似ていますが、

こちらは「スライスで打とうとする意識」によって下がってしまうという点が異なります。

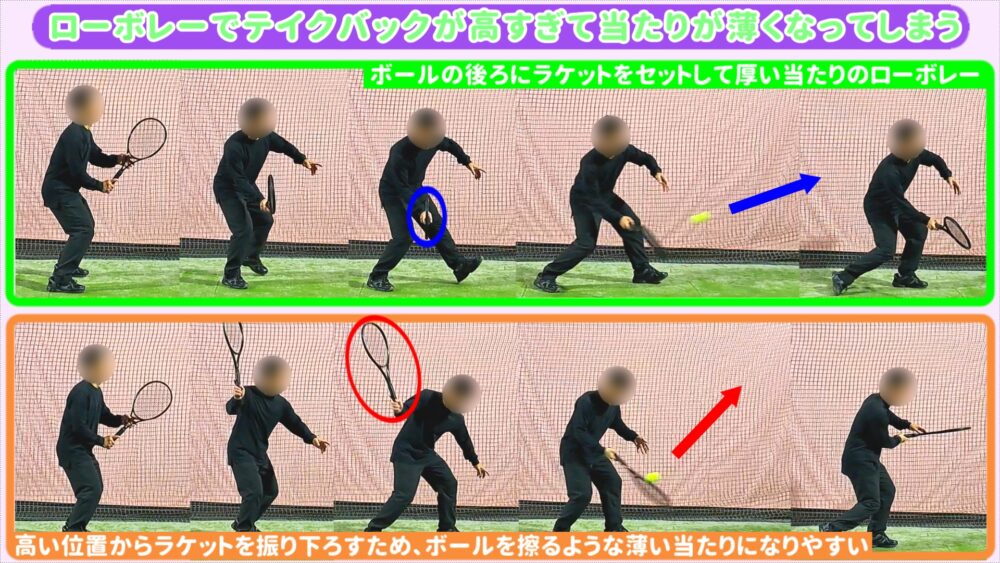

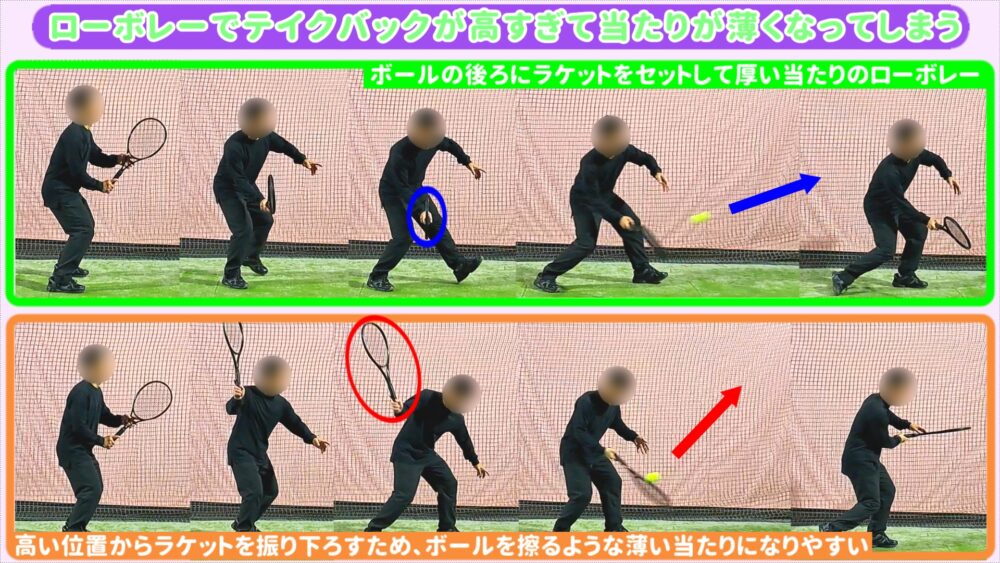

ローボレーでテイクバックが高すぎて当たりが薄くなってしまう

ボレーは基本的にアンダースピンをかけて打つショットですが、

そのためにはテイクバックでラケットをボールより高い位置に構える必要があります。

ただし、ローボレーのように低い打点のショットを打つ際、

高い位置からラケットを落としても、

男性のように当たりがしっかりしている方であれば問題なく打てますが、

非力な女性などの場合は、インパクトが擦れて薄い当たりになり、

ボールが浅くなってしまうことがあります。

そのため、特に力のない方にとっては、

テイクバックの位置をあまり高くしすぎない方が、

無理なく安定したボレーを打つことができます。

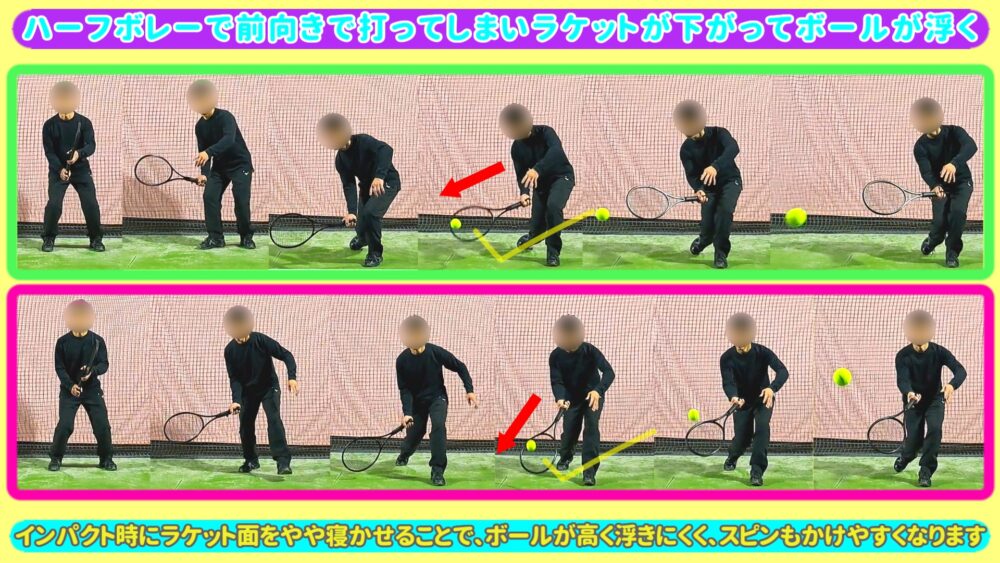

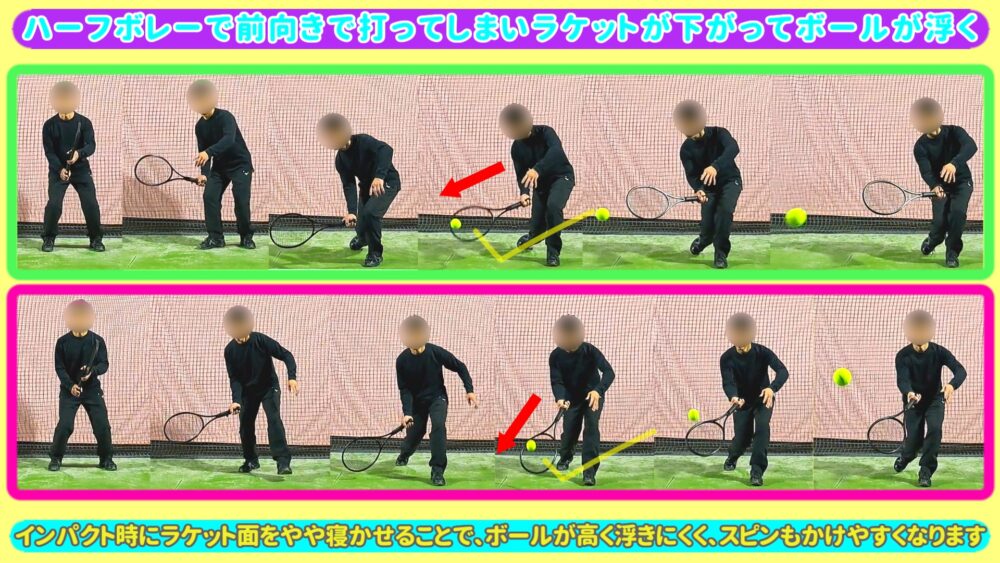

ハーフボレーで前向きで打ってしまいラケットが下がってボールが浮く

ハーフボレーはワンバウンドしてから打つショットのため、

ある意味ストロークと同じカテゴリーに分類してもよいでしょう。

そのため、余裕があるとストロークと同様に、打つ方向に対して体を90度に向けることが理想です。

ハーフボレーでも、できるだけ体を横向き(90度)に保つよう意識しましょう。

しかし、準備が遅れると十分な横向きを作ることができず、

前向きのまま打とうとしてしまうことがあります。

この場合、打ち急いでしまい、打点が前になりすぎてラケット面が上を向き、

ボールが浮いてしまう原因になります。

いろいろなミスのパターンがあるんですね

はい、これらのミスもよく起こるケースです。

まずは自分にどのようなミスが起きているかを認識し、修正していきましょう。

ローボレーとハーフボレーの打ち方や違い

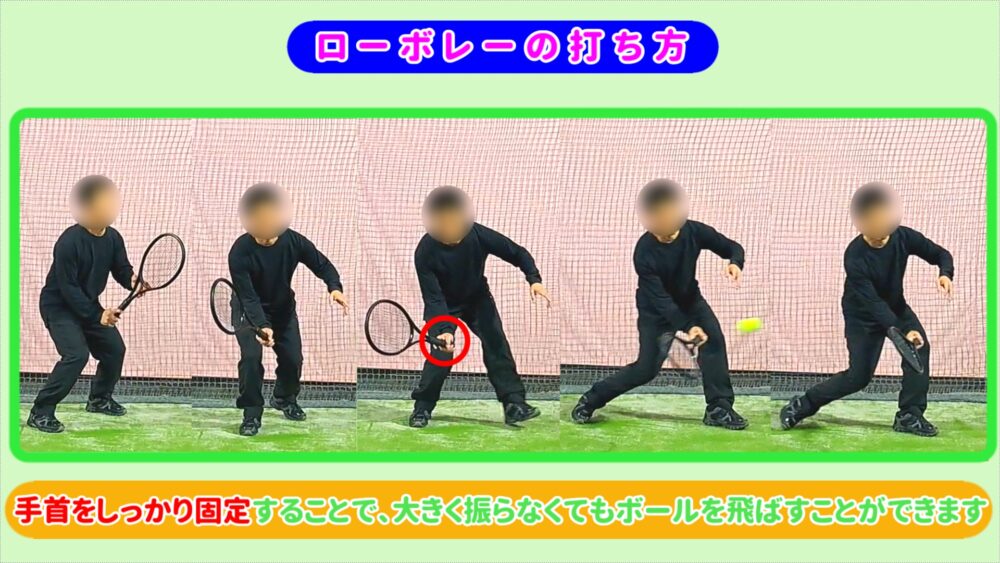

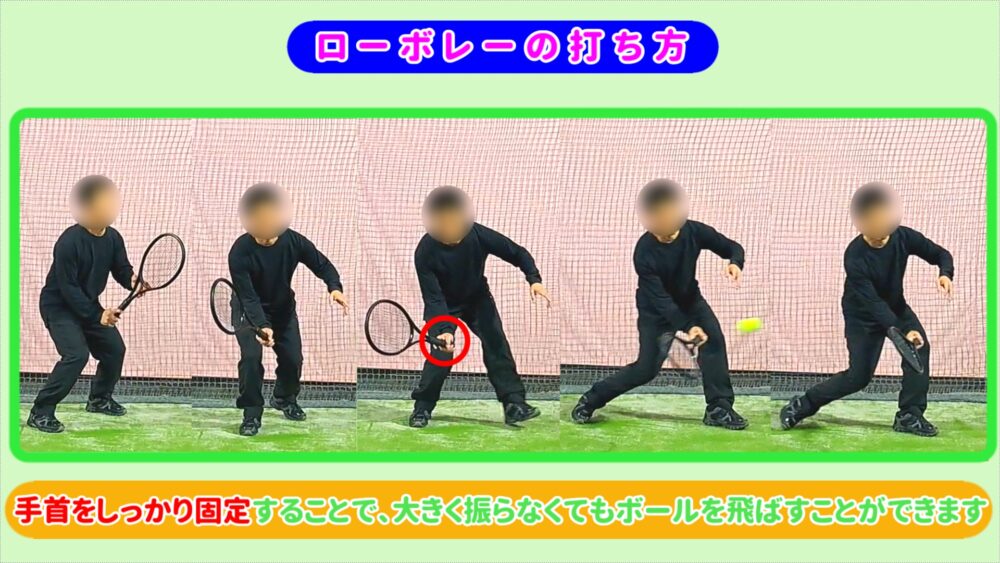

ローボレーの打ち方

ボレーは基本的には体の向きは斜め45度で、ローボレーでも体は斜めに向け、

膝の前にラケットを寝かせて、ラケット面はやや上向きにセットします。

そのときは体重を軸足に乗せます。

右利きの方は、ラケットをセットしたときに右足に体重を乗せます。

そのときのポイントは、軸足のつま先の向きを体の向きと同じく斜め45度にすることです。

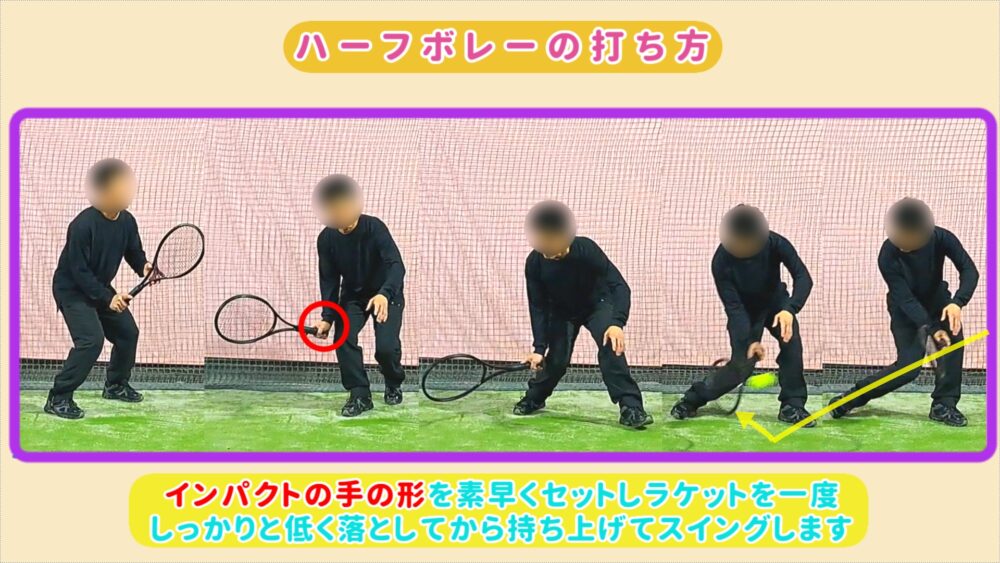

ハーフボレーの打ち方

ハーフボレーは体を横向き気味に構え、ラケットは低い位置にセットし、

ラケット面はややかぶせ気味にします。

ボールがバウンドしたのと同時に膝を曲げ、そこから伸び上がる動きでボールを持ち上げます。

体重はローボレーと同様に軸足に乗せ、そこから踏み込みながら打ちましょう。

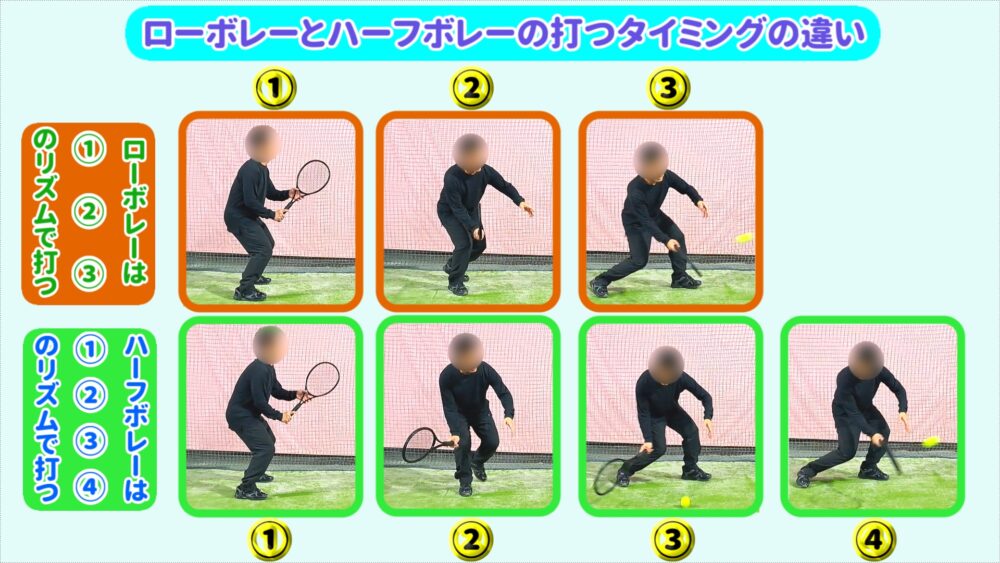

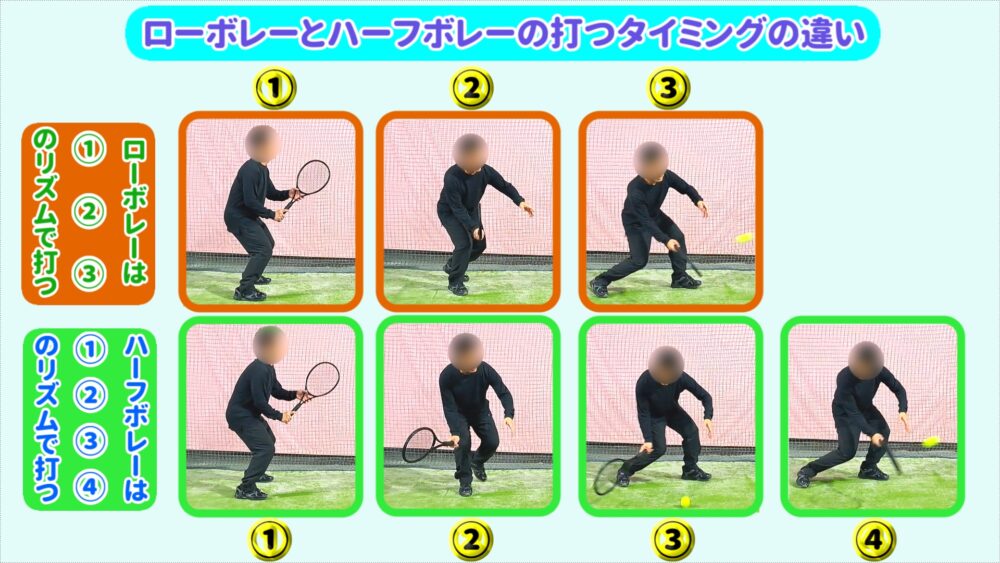

ローボレーとハーフボレーの打つタイミングの違い

ローボレーとハーフボレーは、いずれも低い位置のボールを打つショットであり、

ラケットはどちらも低く構えます。

ただし、ローボレーはノーバウンドで打つため、早めに足を踏み込んで打ち出していきます。

一方、ハーフボレーはワンバウンド後に打つため、

ローボレーよりもワンテンポ遅らせて打つことになります。

そのため、ハーフボレーの方がわずかに「タメ」の時間が必要になります。

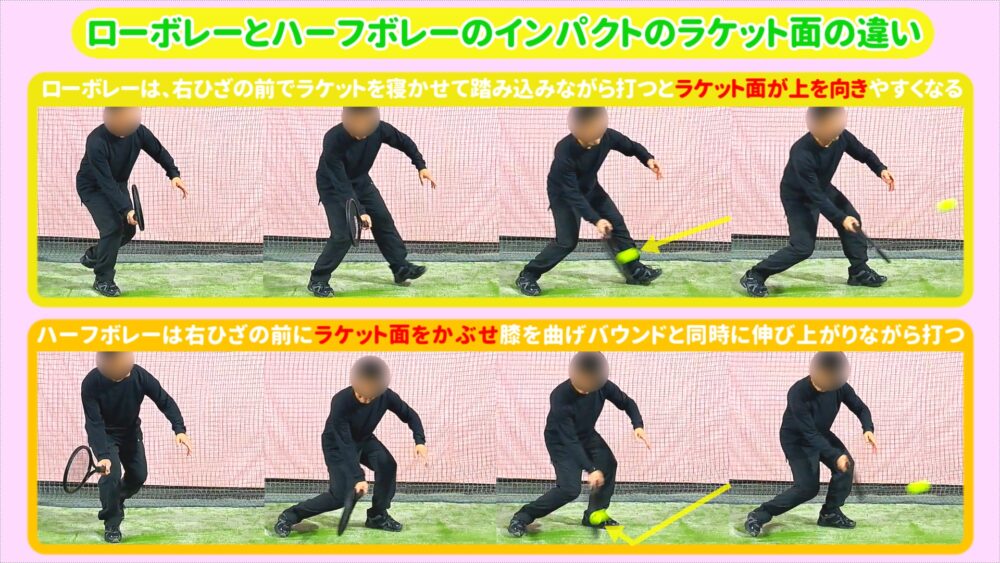

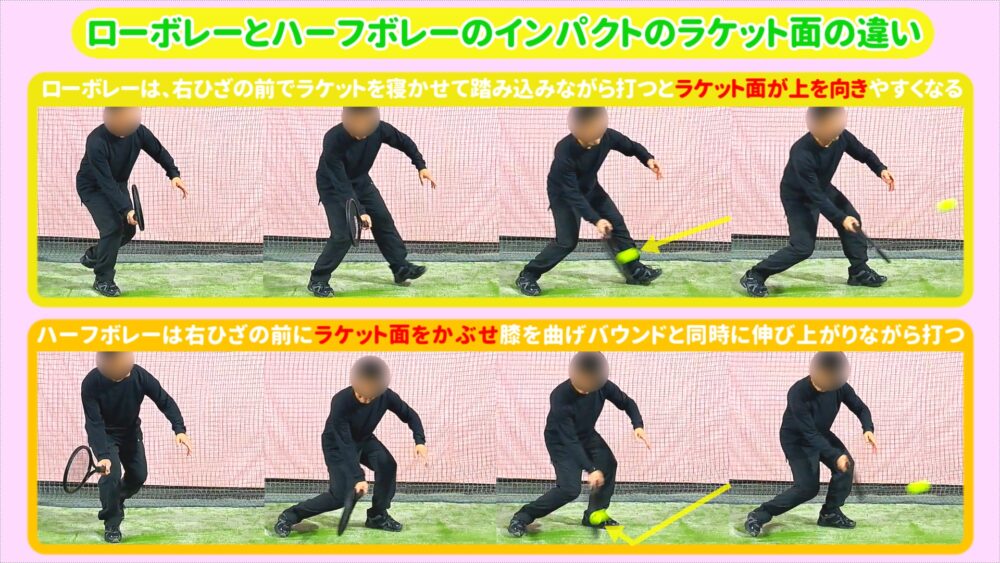

インパクトのラケット面の違い

ローボレーは、低いボールをノーバウンドで打つため、ボールが落ちてくるところを打ちます。

そのため、ラケット面をやや上向きにして斜め上に打ち、ネットを越します。

一方、ハーフボレーはワンバウンド直後の、

ボールが上がってくるタイミングで打つため、

ラケット面をややかぶせ気味にして、ボールが浮かないようにします。

そのため、ボールが浮きやすいのはハーフボレーであり、

相手の前衛はハーフボレーになったタイミングを狙ってポーチボレーを仕掛けてくることがあります。

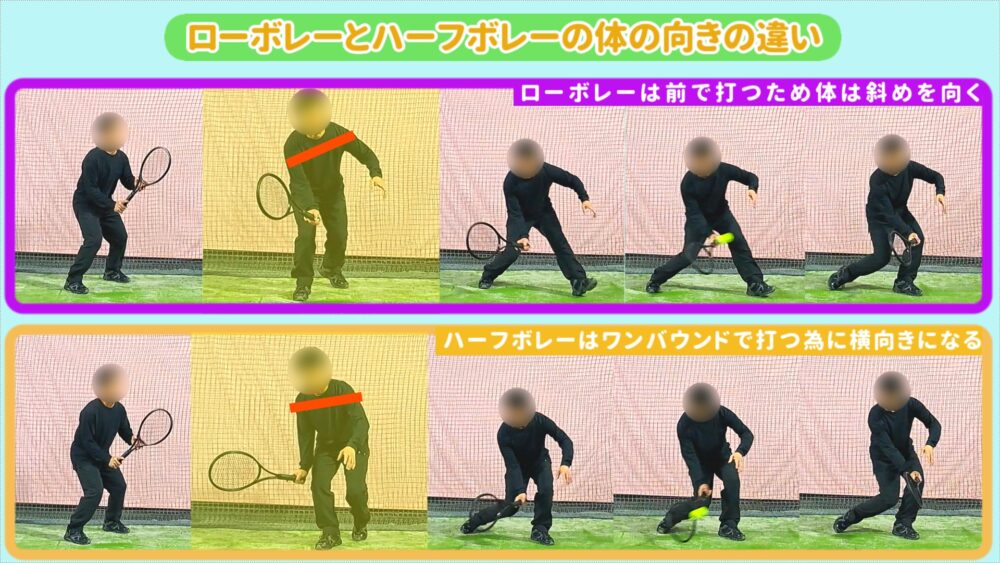

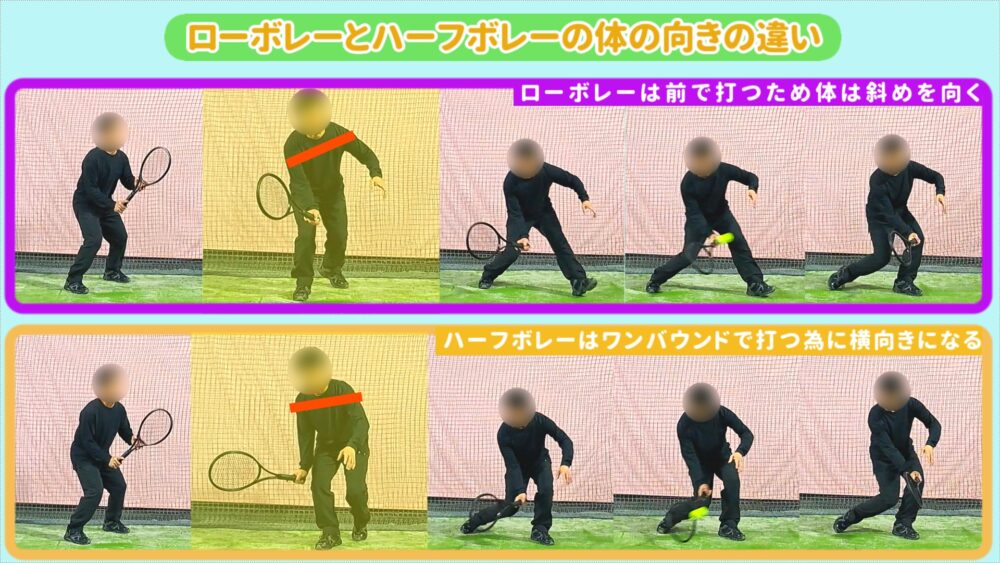

ローボレーとハーフボレーの体の向きの違い

ローボレーはボールがワンバウンドする前に早めに打つため、体の向きは斜めまたは前向きになります。

そうすることで、しっかりと足を踏み込むことができます。

一方、ハーフボレーはワンバウンド後に打つため、ボールをローボレーよりも引き込んで打ちます。

そのため、体は横向きの方が打ちやすくなります。

ローボレーとハーフボレーは、見た目はよく似ていますが、実際の打ち方には少し違いがあるんですね

そうなんです、ローボレーは落ちてくるボールを打ち、ハーフボレーはワンバウンドで上がってくるボールを打つなど、それぞれに違いがありますね。

ローボレーかハーフボレーの迷う時の判断と打ち方

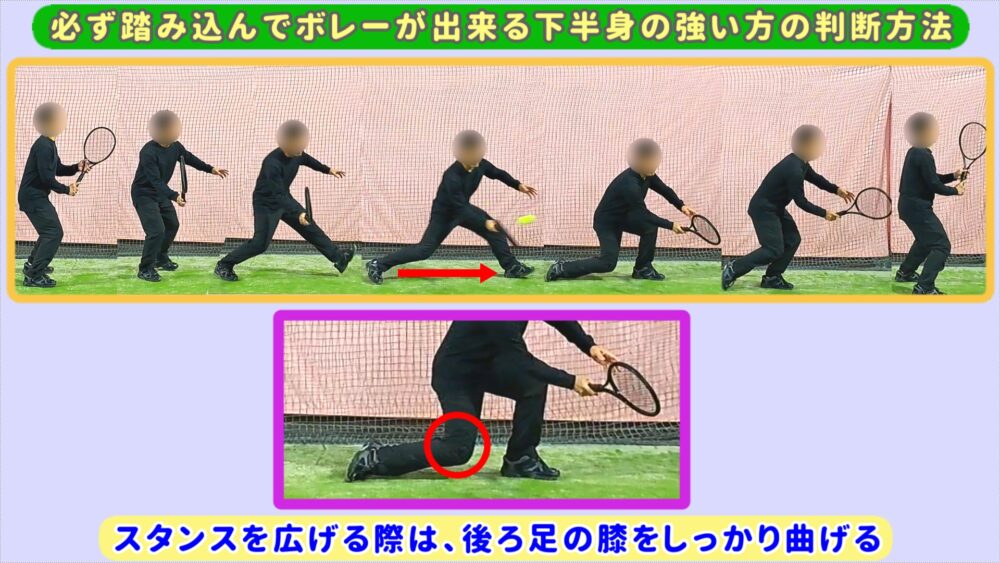

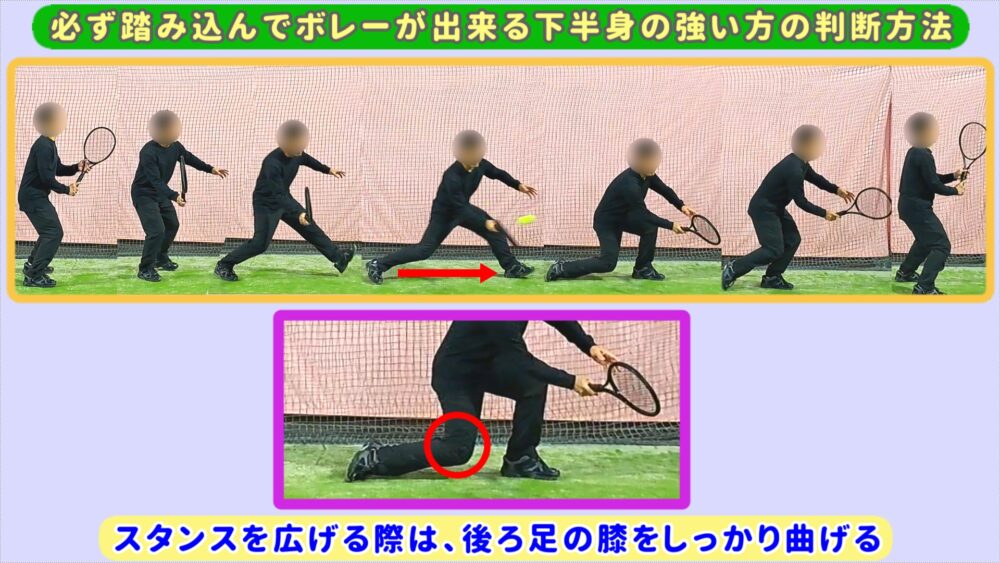

必ず踏み込んでボレーが出来る下半身の強い方の判断方法

ハーフボレーはローボレーよりもボールを呼び込んで打ちますが、

下半身が強い選手の場合は、呼び込まなくてもハーフボレーのボールをローボレーで打つことができます。

ここでいう「できる」とは、ハーフボレーのボールに踏み込んでローボレーで打った後でも、

バランスを崩さずにすぐに体勢を整えられることを指します。

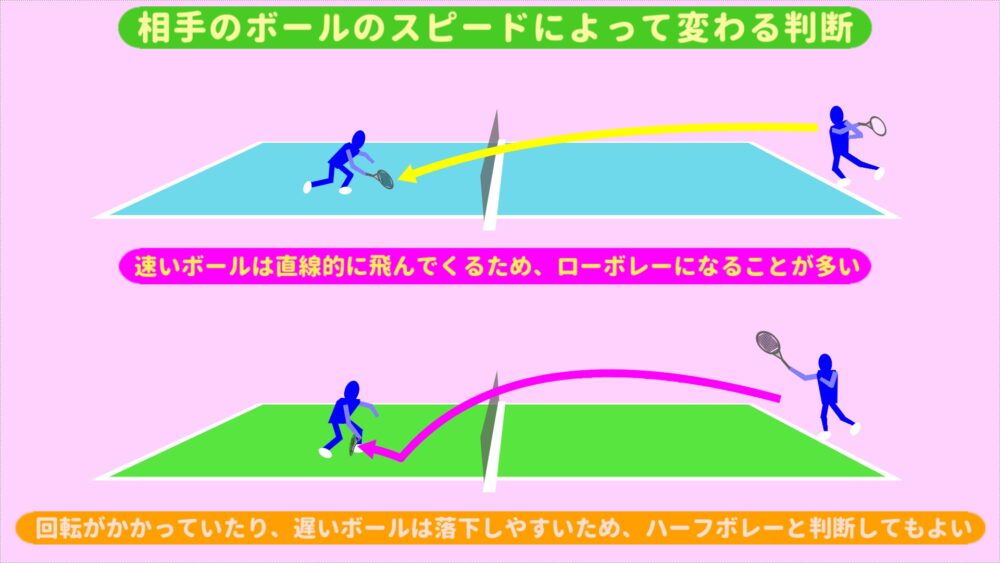

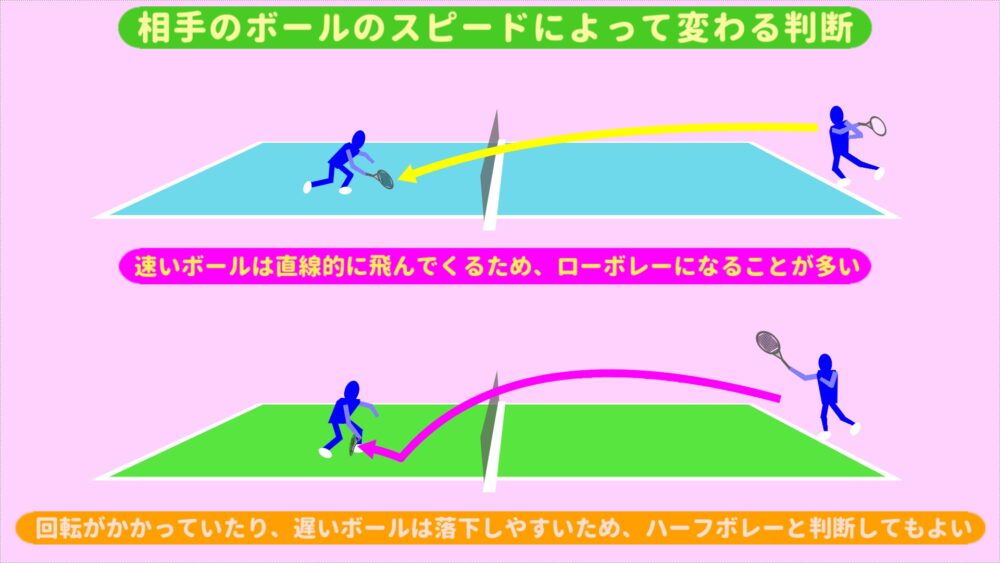

相手のボールのスピードによって変わる判断

速いボールは直線的に飛んでくるため、ボールが落ちる軌道になることが少なく、

足元でもローボレーで打つことが可能です。

一方、遅いボールは勢いが弱く、ネットを越えてから落ちることが多いため、

最初からローボレーと判断しない方がよいでしょう。

この判断ミスが、前述の「ハーフボレーなのに無理してローボレーで打とうとする」ケースにつながってしまいます。

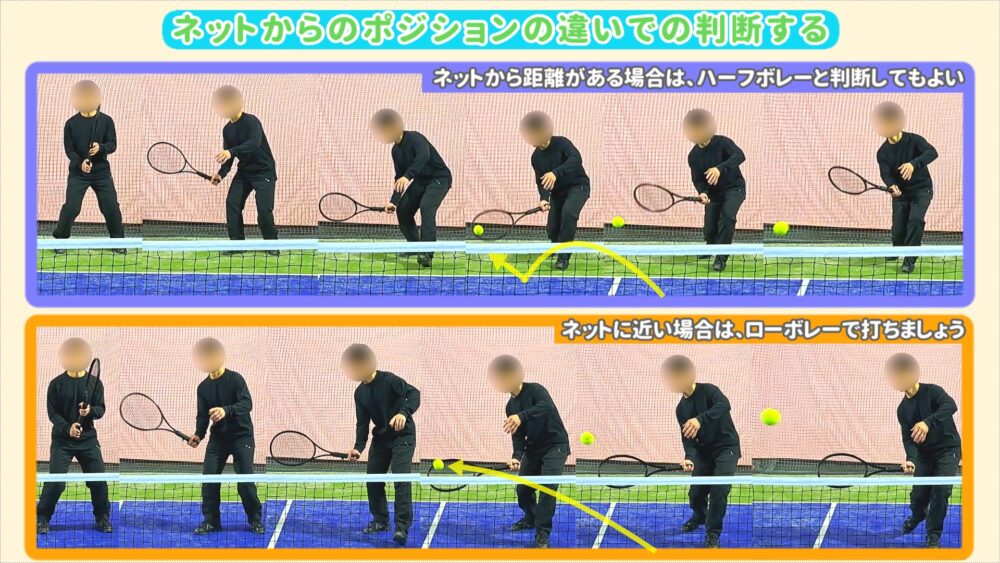

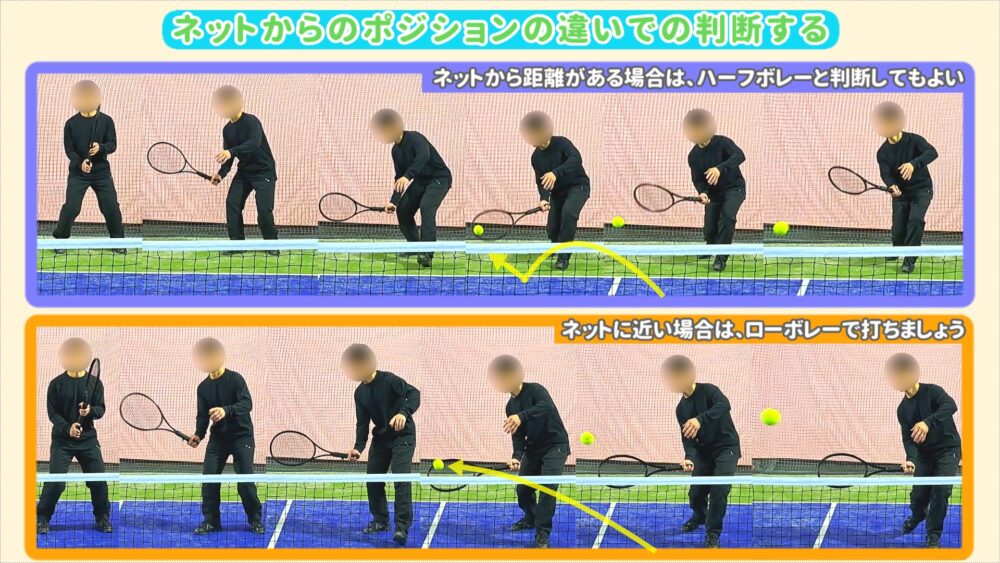

ネットからのポジションの違いでの判断する

ネットからのポジションの違いでローボレーかハーフボレーを判断する場合、

ネットに近い位置ではワンバウンドになることが少なく、ローボレーの判断になります。

一方、ネットからサービスライン付近の遠いポジションでは、

ボールに力がなかったりスピン回転がかかっていると、

サービスラインまでにワンバウンドすることが多く、

その場合はハーフボレーになることが多いと考えておきましょう。

ボールのスピードや自分のポジションによって、判断の目安がつけられるんですね

そうなんですよね、相手のタイプ、たとえばスピン系かどうかでも、判断は変わってきます。

ボレーは絶対ノーバウンドで打たなくてもよい

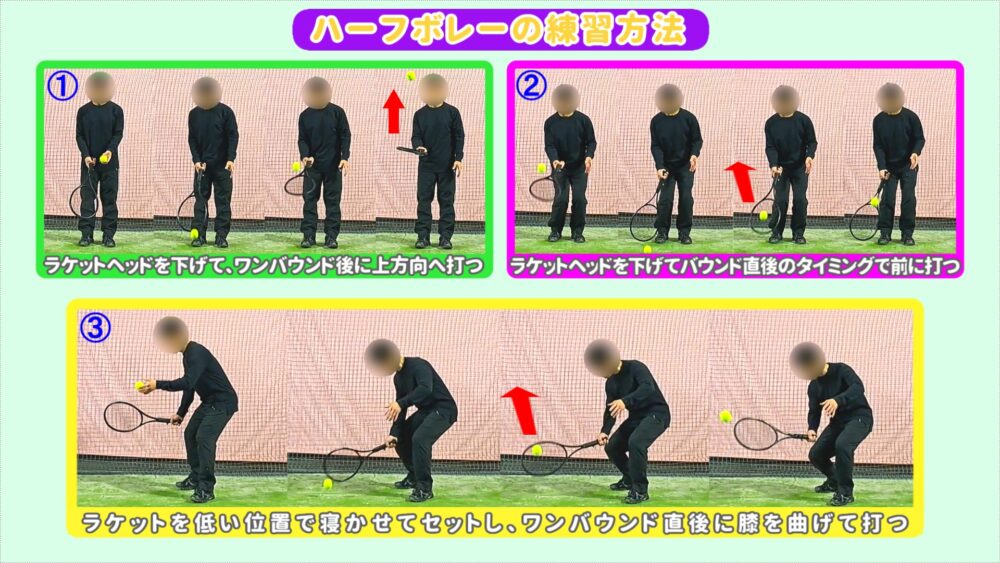

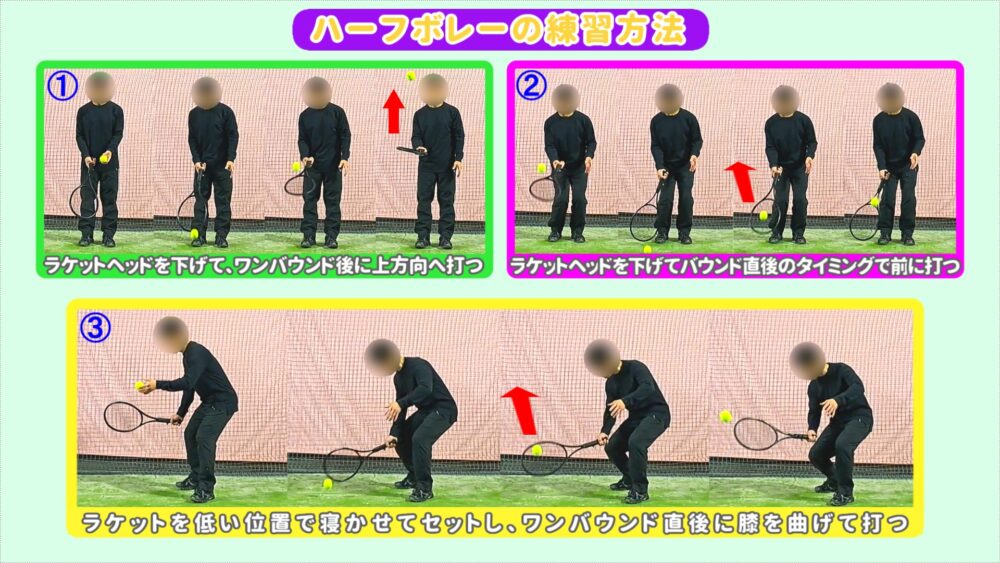

ハーフボレーの練習方法

これは、ネット前でのボレーに慣れてきて、

徐々にネットから離れたポジションで打つようになった頃によく見られる現象です。

多くの人が「ボレーは必ずノーバウンドで打たなければならない」と思い込んでいることがあり、

その思い込みが足元のボールの判断を難しくしている一因にもなっています。

実際、ハーフボレーの練習は上級クラスでしか行われないことが多く、

初級者クラスではそもそも練習自体がない場合もあります。

ネット前では、必ずノーバウンドで打つものだと思っていました

そうですね。最初のうちはそう思いやすいですが、ネットから離れるとワンバウンドで対応する場面が増えてきます。

ハーフボレーが難しい理由は・・・

ハーフボレーは、人によって「ワンバウンドしてから打つこと」や

「バウンド直後のタイミングの取り方」が難しく感じられることがあります。

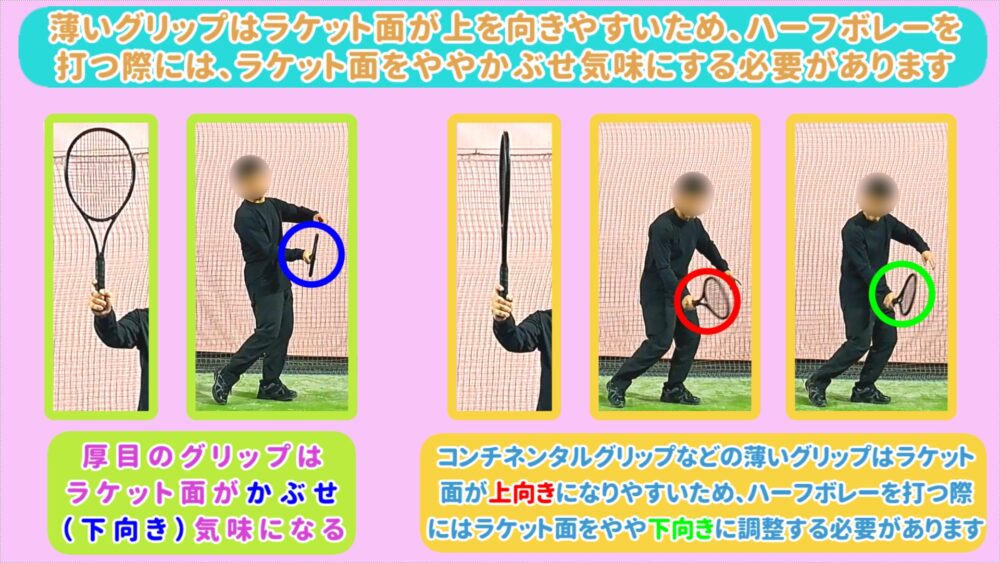

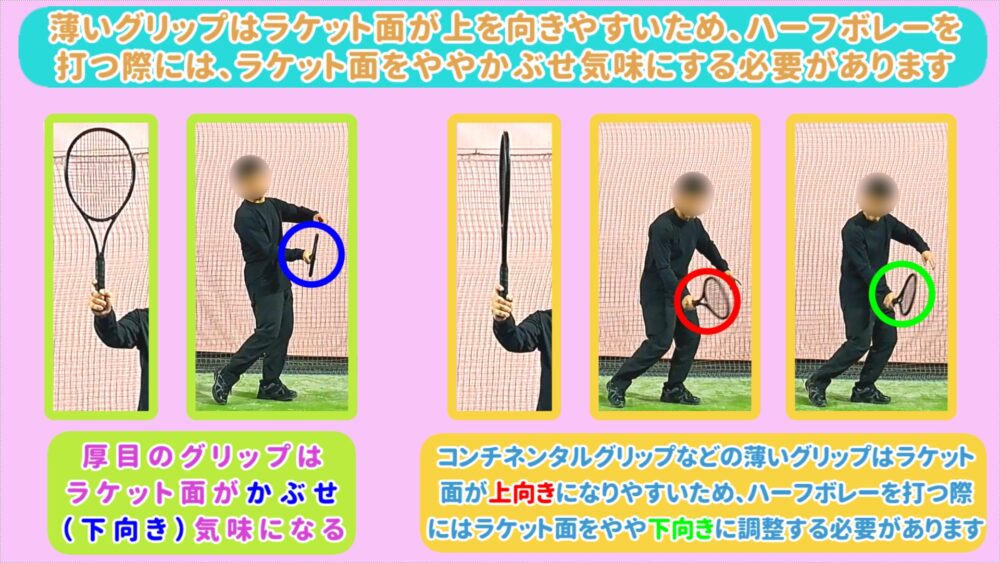

特に、ハーフボレーはボレーのグリップ(薄めのグリップ)で打つため、

フォアハンドストロークのような厚めのグリップに慣れていると、

ワンバウンド直後に打つのが難しく感じられます。

薄めのグリップではラケット面が上を向きやすく、

ボールが浮いてしまう原因になるため、

フォアハンドストローク以上に、ラケット面をかぶせる意識が必要です。

なぜハーフボレーは難しいのですか?

そうですね、コンチネンタルグリップで、バウンド直後のボールを浮かせずに打つのが難しいんです。

ではローボレーとハーフボレーの判断方法手順は・・・

まずは判断が間違った場合のリスクはどちらの方が少ないか

私の経験上、「ローボレーと判断したがハーフボレーに変更する」よりも、

「ハーフボレーと判断したがローボレーに変更する」方が修正は容易だと考えています。

足元に沈んできたボールは、まずハーフボレーと判断し、

相手が打ってきた瞬間に無理に打とうとせず、一度ボールを待ちましょう。

そして、ボールが思ったよりも体寄りにバウンドしそうであれば、

そこからローボレーに切り替え、足を踏み込んで打ちにいくようにしましょう。

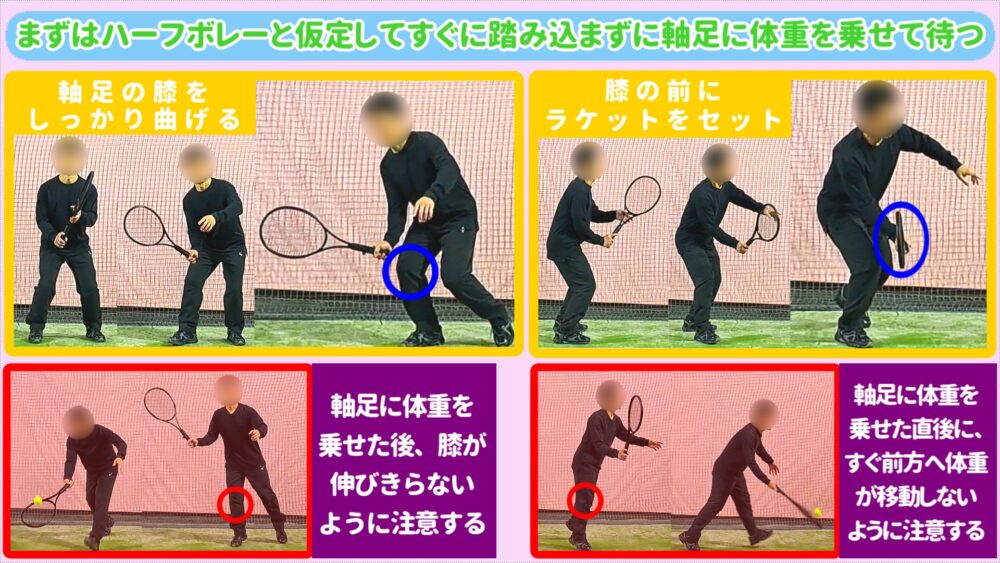

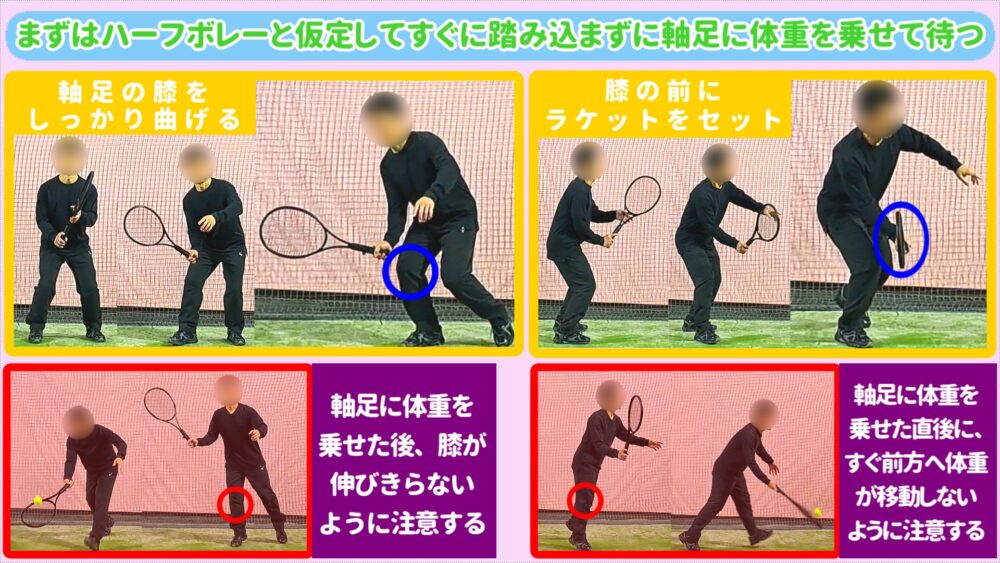

①まずはハーフボレーと仮定してすぐに踏み込まずに軸足に体重を乗せて待つ

相手が打った瞬間にスプリットステップを行い、相手のボールを見極めて打ちます。

ラケットは低く寝かせ、そのときの体重は軸足

(フォアボレーでは右利きの方は右足)に100%乗せてボールを見ましょう。

これにより、ハーフボレーからローボレーへの切り替えがしやすくなります。

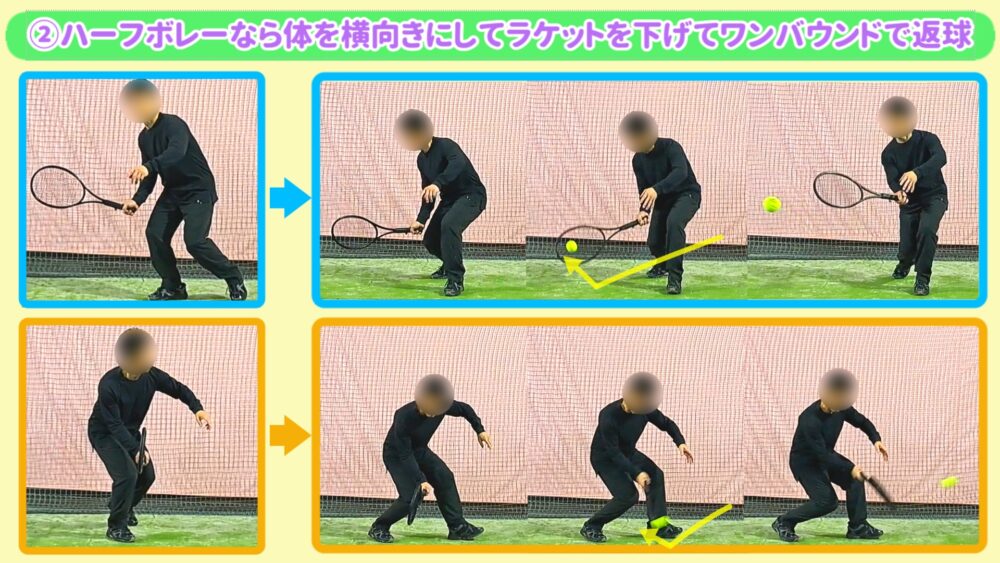

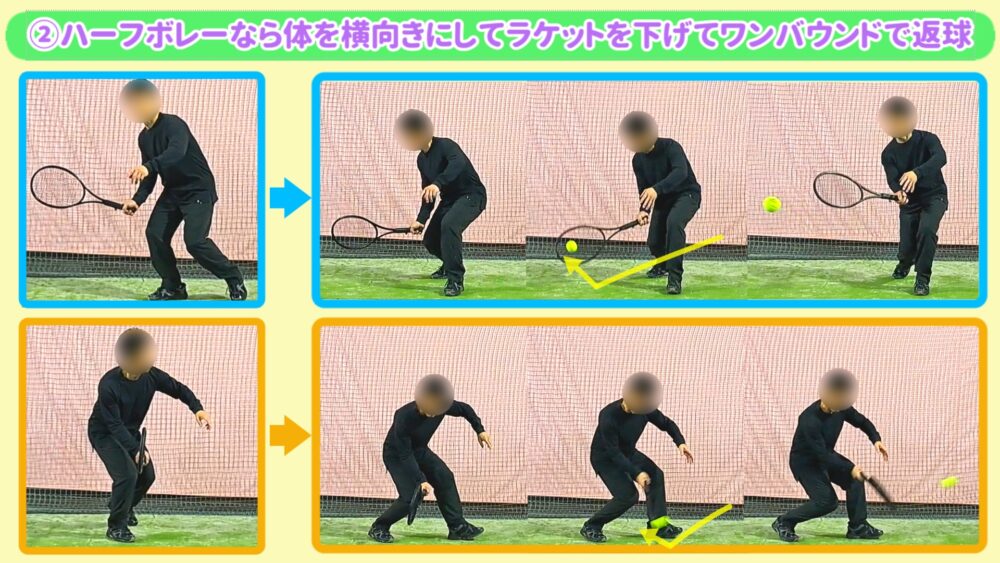

②ハーフボレーなら体を横向きにしてラケットを下げてワンバウンドで返球

ハーフボレーと判断したら、ラケット面はかぶせ気味にし、

体はできるだけ横向きに構えます。ワンバウンドと同時に右ひざを曲げ、

左足を踏み込みながら伸び上がります。

このときの注意点は、インパクト後に手首を動かさず、

ラケット面の角度をできるだけ変えないようにして、

打つ方向へしっかり向けておくことが重要です。

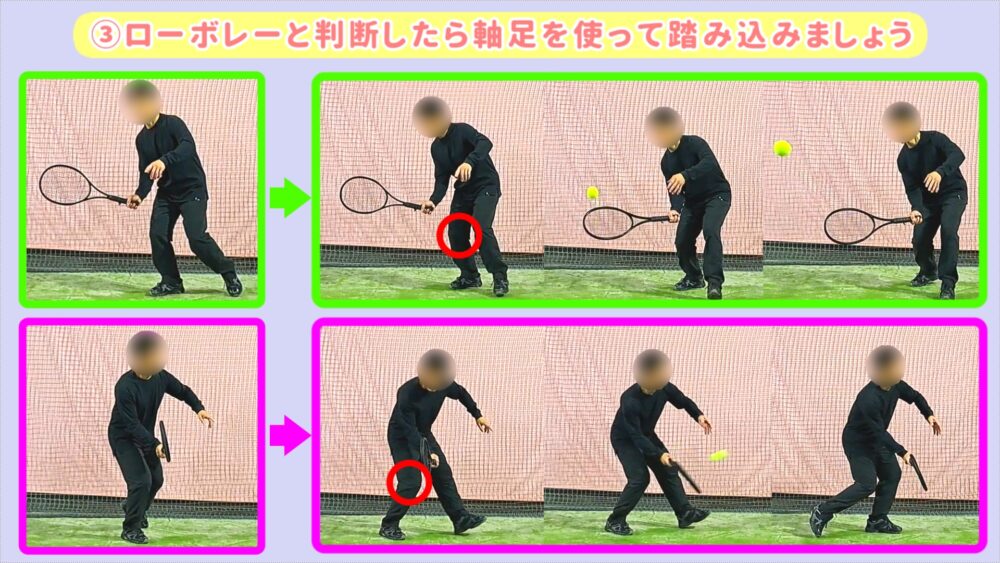

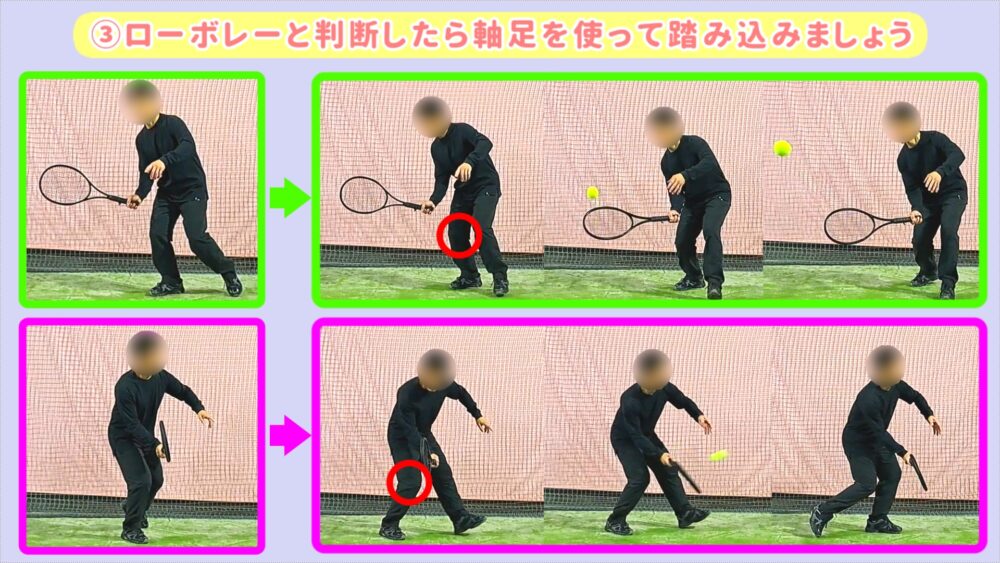

③ローボレーと判断したら軸足を使って踏み込みましょう

ローボレーと判断したら、できるだけ早く足を踏み込むようにしましょう。

足元にボールが来た場合、

まず軸足に体重を乗せてからローボレーかハーフボレーかを判断することになるため、

どうしても踏み込むタイミングが遅れやすくなります。

そのため、ローボレーと判断した時点ですぐに踏み込むことが重要です。

このとき、軸足の膝をしっかり曲げて踏ん張りを利かせ、

すぐに踏み込める準備をしておきましょう。

この方法で、ローボレーとハーフボレーの判断に迷わなくなりますか?

そうだといいのですが・・・。気持ちが焦りやすい方や、ボレーで踏み込めない方には特に効果があると思います。

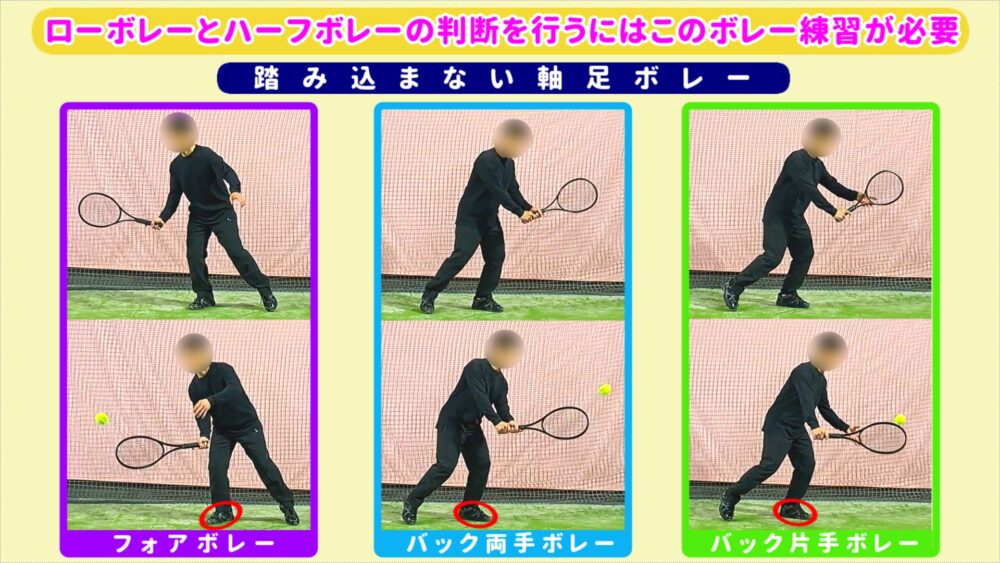

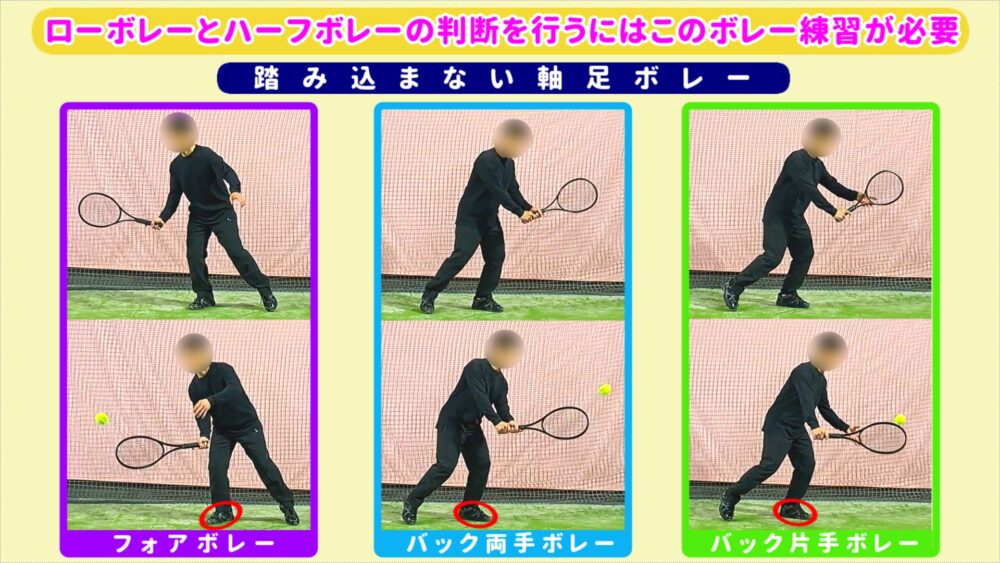

ローボレーとハーフボレーの判断を行うにはこのボレー練習が必要

踏み込まない軸足ボレー

足元にボールが沈んできたときは、まずボールを見て判断する必要があるため、

ややボールを待つ形になります。

その結果、タイミングによっては踏み込めずに打つこともあります。

そこで、ボレー練習ではあえて「踏み込まないボレー」を取り入れてみるのも効果的です。

これは、通常のように踏み込まず、

ラケットワークとインパクトのタイミングだけでボールを返球する練習です。

前衛で急に打ち込まれた場面に近く、反応重視のボレーの感覚を養うことができます。

ただし、「踏み込んで打ちましょう」と指導を受けている場合は、その指示に従ってください。

踏み込まないボレーは、補助的な練習として取り入れる程度で問題ありません。

この軸足ボレーなら、急なボールにも対応できますね

そうなんです、足が動かないことで、面作りやインパクトがより正確になりやすくなります

テニスコーチブログ・・・

足元にボールが飛んできてミスをしたあと、「どうすればうまく返球できますか?」と聞かれることは、指導者であればよくあると思います。その場合、多くの指導者は自分自身の返球方法を基に答えることが多く、「すべて踏み込んでローボレーで打ちましょう」や「立ち止まって打った方が打ちやすい」といったように、意見が分かれることもあります。

そのためこの記事では、どんな状況でも踏み込んで打てるような上級者向けの方法ではなく、ボレーに自信が持てず苦手意識のある方、つまり「徐々にボレーを覚えていきたい」と思っている初級者レベルの方に向けた判断や考え方をまとめました。これは私自身の打ち方ではなく、指導経験の中で実際によく起こったミスの傾向から導いた対処法です。